No Se Banca Más (I): A 40 Años De Su Edición, El Disco "La Grasa De Las Capitales" Sigue Encendiéndonos

¿Qué era de nosotros —de los que ya existíamos y gozábamos de algo parecido a la consciencia— en 1979? Hace cuarenta años de aquel calendario, lo cual equivale a media vida; a las bodas de rubí de un matrimonio; a la travesía de Moisés por el desierto guiando a su pueblo. (El número bíblico fue elegido para sugerir un tiempo larguísimo, interminable. Porque la distancia de Egipto a la Tierra Prometida es la misma que separa Buenos Aires de Mar del Plata. De ser literal el número habría que creer que Moisés era más desorientado que mi viejo, que entraba con el auto en una estación de servicio y después de cargar nafta ya no sabía para dónde rumbear.)

Aquel fue en simultáneo el Año de la Cabra y del Niño. Que arrancó dándole partida oficial de defunción al punk, al llevarse a Sid Vicious el 2 de febrero. Por entonces los argentinos estábamos en plena dictadura, sometidos al poder omnímodo de Videla y de Martínez de Hoz, que además de matar gente mataban industrias: en el ’79 cerraron las IME (Industrias Mecánicas del Estado, creadas durante el peronismo), donde se fabricaban los Rastrojeros Diesel. La fuga radiactiva de Three Mile Island preanunciaba el desastre de Chernobyl. En mayo Margaret Thatcher se convirtió en Primera Ministra del Reino Unido y, a mediados de julio, Saddam Hussein se entronizó en Irak. Fue el año en que pateamos el suelo al ritmo de Highway to Hell, bailamos con Regatta de Blanc e incursionamos en los placeres desconocidos de Joy Division; cuando sufrimos con Kramer versus Kramer, nos enamoramos con Manhattan y nos identificamos con el falso mesías de La vida de Brian, que cantaba Mira siempre el lado soleado de la vida desde la cruz donde lo habían colgado los romanos.

Yo tenía 17 y recién empezaba a abrirme al mundo. Después de una secundaria cursada en una sandwichera de vidrio —al ver que las cosas se descontrolaban a comienzos de los ’70, mis viejos me habían mandado a un colegio católico, contando con que allí estaría más protegido—, cursaba el primer año de periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. Llevaba tres años de novio y era el poster boy de toda corrección. (De algún modo intuía que para sobrevivir debía parecer convencional, volverme común al punto de tornarme invisible. Aunque dentro de mi cabeza, claro, atronase un carnaval de pensamientos prohibidos.)

Me cuesta reconocerme en ese crío. Porque no son poco tiempo, cuarenta años; si hubiese mirado al pasado desde mis 17, esa misma distancia me habría llevado a los comienzos de la Segunda Guerra — más que otro mundo, otro universo.

Y sin embargo, a pesar de la distancia encuentro puentes con aquella época.

Me veo inclinado sobre el Ken Brown de casa, poniendo la púa sobre un disco que acababa de salir a mediados de agosto. A esa altura ya me consideraba un fan de Charly García. Había descubierto las canciones de Sui Generis durante un retiro espiritual. (Paradójico, lo sé: esas letras que hablaban de sexo, locura y el descubrimiento del otro como ser político no podían contrastar más con el recogimiento y la oración. Pero al mismo tiempo, ¿qué lugar más seguro podía elegir para escuchar música clandestina?) Seguí en tiempo real las evoluciones de la segunda banda de Charly, La Máquina de Hacer Pájaros. Creía entender a la perfección el estado de ánimo que expresaba el tema principal de su segundo disco, Películas. Respirando a diario el aire envenenado de la dictadura, me identificaba con ese tipo que cree descubrir en la calle a la estrella de un film: Me acercaré al convertible / Le diré: «Quiero ser libre, llévame, por favor». / Qué se puede hacer salvo ver películas…

Mi primer concierto fue uno de Serú Girán, la tercera banda de Charly en sociedad con David Lebón, el jovencísimo Pedro Aznar y el baterista Oscar Moro. Por aquel entonces venían de estrenar su disco debut, pero durante ese show adelantaron canciones nuevas: Perro andaluz y Noche de perros. (Todo muy canino, lo admito. Es que así nos sentíamos: apaleados como pichos callejeros.) Por eso me apresuré a comprar el disco que los contenía, La grasa de las capitales —ese que salió hace 40 años, que se cumplen en estos días—, apenas llegó a la vidriera de la disquería de Claudio Kleiman.

Me llamó la atención desde la tapa, que imitaba el estilo del semanario Gente. Que llegaba a mi casa cada jueves, deslizándose debajo de la puerta. Por aquel entonces, la revista era una institución que marcaba la agenda clasemediera: un poco de info nacional (pasteurizada al gusto de la Junta Militar), mucha frivolidad, algo de espectáculo y deporte y un pantallazo a lo que pasaba por sofisticación en el resto del mundo. Gente indicaba el deber ser, separaba la paja de lo indigno del trigo de lo aspiracional. Y para el adolescente que yo era, aquellas tapas con chicas en bikini (mi favorita era Graciela Alfano) no constituían precisamente una molestia.

Pero la tapa del disco de Charly era una provocación. Imitaba el estilo sensacionalista de Gente, mientras pasaba facturas al periodismo de rock que lo maltrató cuando se fue a pasar una temporada a Brasil. Charly García: ¿ídolo o qué? —el título principal— citaba textualmente la producción de una revista rockera. Descubrimos los dobles de Serú Girán era un dardo lanzado a Pipo Lernoud, que había criticado un show de la banda diciendo que los músicos nunca se habían presentado, enviando clones en su lugar. Y la foto —obra de Rubén Andón— representaba a esos clones: un oficinista igualito a Aznar, un rugbier igualito a Lebón, un empleado de estación de servicio igualito a Charly y un carnicero idéntico a Moro.

Sin embargo, la provocación mayor pasaba por el logo símil revista. En lugar del tradicional GENTE que por debajo añadía y la actualidad, decía GRASA y abajo agregaba: de las capitales. La operación simbólica ideada por Charly suponía una pedrada en la vidriera de las convenciones. Lo que Carlitos García Moreno, vecino del barrio (aún hoy) filogorila de Caballito —que había ido al colegio Dámaso Centeno, a una cuadra de mi colegio—, estaba diciendo, era que lo que su grupo de pertenencia social consideraba apropiado y hasta chic era, por el contrario, una verdadera grasada.

El tema que bautiza al disco comienza a capella, con una armonía a tres voces que plantea el contraste entre lo deseado y lo real: Qué importan ya tus ideales / Qué importa tu canción / La grasa de las capitales / Cubre tu corazón. Después de lo cual entra la banda como un tren, armando una batucada que a cambio de toda esa mersada propone No transes más y en su momento clave establece un límite que es todo lo que queda resonando en la cabeza:

No se banca más. / No se banca más. / No se banca más.

A continuación viene San Francisco y el lobo, una balada cantada por Lebón que resignifica la leyenda del santo de Asís y la bestia que había domesticado. Según los textos que dejó Francisco —conocidos como fioretti, o sea florecillas—, el lobo asesino que asolaba Gubbio, en Umbría, se había convertido en un cánido manso tan pronto lo conminó a dejar de matar en nombre de Cristo. Pero Lebón sostiene que no todos los hombres eran como el santo, y que su maltrato abrió en el lobo —que cuenta la historia en primera persona, confesándose ante el santo— «heridas que no cerrarán jamás». Por eso promete en los versos finales: Volveré a ser feroz / Un rayo en la oscuridad.

Para el adolescente que yo era entonces, esa canción tan tranquila tenía resonancias inquietantes. Porque retomaba la mitología cristiana en la que me habían formado para plantear una alternativa a la mansedumbre en que se nos forzaba a vivir; ante un maltrato excesivo, legitimaba la recurrencia a la ferocidad primal. Y acto seguido planteaba otra oposición: si queríamos diferenciarnos de lo que estaba ocurriendo —¿y qué duda cabe de que vivíamos en tiempos oscuros?—, la opción más radical era volvernos energía, echar luz, fulminar como un rayo.

El mood canino prosigue en Perro andaluz, uno de los temas que ya había escuchado en vivo en aquel teatro sobre la calle Corrientes. La referencia al film de Buñuel no va más allá del título, aunque la sola mención conjuraba la escena más famosa de aquella obra surrealista — ese primer plano donde alguien abre los párpados de una mujer y le rebana un ojo con su navaja. Según las propuestas del surrealismo, aquello iba por el lado de acabar con la mirada convencional y abrirse a la mirada interior, que nos permitía asociar ideas libremente. Pero en el marco de la dictadura, que nos advertía contra el riesgo de ver cosas inconvenientes, no había más asociación posible que la de vincular la represión a la ceguera a la cual nos sometían.

La canción habla de una frustración amorosa, fogoneada por una mujer que domina el discreto arte de la hipocresía. Pero culmina en una nota equívoca, que puede interpretarse como una amenaza: Soy un tonto en seguirte / Como un perro andaluz. / Pero mi amor se acabará / Alguno de estos días / Alguna de estas noches.

Tres canciones, tres respuestas a situaciones abusivas y un mismo llamado a reaccionar, de un modo que queda siempre fuera de cuadro.

Frecuencia modulada es una crítica a la música comercial del momento. Paranoia y soledad es un vehículo para el lucimiento de Pedro Aznar. Pero lo inolvidable llega con Noche de perros.

Para mí —como intuyo que habrá ocurrido con tantos otros—, Noche de perros era la primera canción que corporizaba el estado de ánimo que se había instalado en el país desde 1976. Un malestar que era a la vez inasible (porque a la canción no se le hubiese permitido describirlo, y porque nosotros mismos no conseguíamos entenderlo a causa de la desinformación y del tinglado de falsa normalidad que construían los medios — como Gente, claro), y a la vez sólido como una cuchilla. Una melancolía angustiante asomaba ya en la melodía del bajo de Aznar que presentaban los primeros compases, que sonaban a bonus track del disco de Joni Mitchell llamado Hejira (1976). La letra plasmaba la sensación de muchos, para los cuales nada había cambiado en la superficie de las cosas y sin embargo todo era diferente, una sensación de constante extrañamiento: Vas perdido entre las calles / Que solías andar. Tampoco falta el toque kafkiano, a la manera del Josef K de El proceso que asume la culpa de un crimen que no recuerda pero que debe haber cometido, porque de otro modo el sistema no lo señalaría: Ya te veo entre los autos / Pidiendo perdón, canta Lebón, sin aclarar nunca si se pide perdón por una ofensa real o simplemente porque el sistema nos suponía culpables a todos hasta que probásemos lo contrario.

Son seis minutos y medio de desgarro puro, de enfrentarse sin anestesia al tormento de la situación en que nos encontrábamos. En el final, justo antes de la coda de ferocidad pinkfloydiana, se arriba a un par de principios sobre los que fundar un principio de lucidez: No estás solo si es que sabes / Que muy solo estás. / No estás ciego si no ves donde no hay nada. Otra vez se apela a la imposibilidad de conocer la realidad a través de la visión, la sensación de que todos estábamos —como la mujer del film de Buñuel— ciegos a causa del navajazo con el cual los verdugos habían cruzado nuestros ojos. Pero, a diferencia de lo que propugnaban los manifiestos surrealistas, aquí no había «mirada interior» a la que aferrarse; aquí no había ya nada — nada, nada.

Todavía no habías recuperado el aliento cuando Charly te proporcionaba el golpe de gracia. Después de Noche de perros venía Viernes 3 AM. Junto con Asleep, de The Smiths, esta canción es la más delicada oda a un suicidio que conozco. Esta letra hay que reproducirla entera:

La fiebre de un sábado azul

y un domingo sin tristezas.

Esquivas a tu corazón

y destrozas tu cabeza,

y en tu voz, sólo un pálido adiós

y el reloj en tu puño marcó las tres.

El sueño de un sol y de un mar

y una vida peligrosa

cambiando lo amargo por miel

y la gris ciudad por rosas

te hace bien, tanto como hace mal

te hace odiar, tanto como querer y más.

Cambiaste de tiempo y de amor

y de música y de ideas

Cambiaste de sexo y de Dios

de color y de fronteras

pero en sí, nada más cambiarás

y un sensual abandono vendrá y el fin.

Y llevas el caño a tu sien

apretando bien las muelas

y cierras los ojos y ves

todo el mar en primavera

bang, bang, bang

hojas muertas que caen.

Siempre igual,

los que no pueden más

se van.

El relato arranca con la admisión de una imposibilidad de seguir sintiendo: la frivolidad del momento ya no surte efecto, no logra distraer —de ahí la referencia a la travoltiana fiebre de un sábado, en este caso azul o sea blue, triste—, y la melancolía habitual —propia del atardecer del domingo— ni siquiera hará mella, en el contexto de una depresión insondable. Después viene la aceptación de la imposibilidad de cambiar la realidad: el protagonista lo ha intentado con todas sus fuerzas, concentrándose en aquello que era lo único que estaba a su alcance —esto es, su propia persona—, pero después de haber cambiado por completo hasta el punto de difuminar su propia identidad, vuelve a enfrentarse con el mismo, monolítico mundo que lo conminó a la fuga hacia adelante. Y entonces se entrega a un sensual abandono. Con el bang bang bang se extingue el tic tac del reloj que hasta entonces funcionó como columna vertebral de la canción. El desplazamiento poético al que apela García sugiere que el suicida ya estaba muerto antes de apretar el gatillo: la hoja que cae ha dejado de vivir mucho antes de desprenderse del árbol. Al último par de versos corresponde leerlos como epitafio, que sirve a la vez como explicación y despedida. Si durante esos años infames hubiésemos depositado un peso cada vez que no podíamos más, hoy estaríamos en condiciones de pagar la deuda externa al contado.

La muerte era algo que ya se había anticipado en Noche de perros (Es muy tarde ya / Y estoy harto de llorar) y que se concretaba en Viernes 3 AM. Pero claro, después de la muerte llega el tiempo de Los sobrevivientes. (El cretino que alteró el orden de las canciones para el CD desbarató la meditada narrativa construida por García, y debería ser juzgado por ello.) Un Charly piazzoleano en piano y voz retorna a la obsesión por la mirada obturada: Estamos ciegos de ver / Cansados de tanto andar / Estamos hartos de huir / En la ciudad. Y a continuación formula una paradoja con la que ya me identifiqué a los 17 y sigue expresando nuestra argentinidad, esa lucha constante entre la sensación de nunca pertenecer del todo a este lugar tan cruel y desamorado y el profundo amor por nuestro pueblo y sus obras: Nunca tendremos raíz / Nunca tendremos hogar / Y sin embargo, ya vez / Somos de acá.

La pregunta que queda flotando en el aire, tácita es: Dada esta situación, ¿dónde ir?, o en caso de quedarse: ¿Cómo estar acá? Entonces Charly elige cerrar el disco apelando al imaginario clasemediero, fugando hacia el Paraíso creado por tantos films. En Canción de Hollywood, García admite tener un «corazón de marquesina». La letra presenta un tironeo constante entre la conciencia de que ese horizonte no existe en realidad y por ende no puede ser un destino («Un decorado: vidrio, cartón y aserrín»; «Es ilusión, como el primer amor»; «El fin / del infinito en cinerama»), y la irresistible persuasión de la fantasía. En este sentido, preanuncia lo que Terry Gilliam postularía seis años más tarde en la película Brazil, una distopía que deberíamos revisitar porque nunca ha sonado más oportuna que hoy. Allí Sam Lowry (Jonathan Pryce) pasa de ser un empleado ratonil, bien kafkiano, para convertirse en un héroe que se rebela contra un sistema fascista. Pero en el último segundo comprendemos que esa rebelión épica ha sido sólo una fantasía de Sam, que en realidad sigue atado a la silla donde lo han torturado y ya ha perdido la razón. El sueño hollywoodense permite una fuga momentánea, pero la verdad desnuda termina siempre por precipitarnos a tierra.

García parece resolver el tironeo aceptando la realidad. Se despide de la ficción aspiracional clasemediera («Adiós, adiós / París, New York») y por primera vez parece ver lo que tiene por delante («Ves la tierra en que naciste, sos vos»), lo cual lo impulsa a rechazar la ilusión que le han vendido («Tus películas no existen, adiós»). Cuando la canción termina, el disco acaba y al cerrarlo se descubre en su contratapa un panorama de postales de sitios soñados —Washington, Londres— cubiertos por la basura del tacho al que han sido arrojadas.

A cuarenta años de su bautismo, La grasa de las capitales es una obra que habla de dilemas que aún no hemos resuelto, y por eso sigue siendo relevante. No es un disco perfecto: algunas de sus canciones (y sonidos, como el de las guitarras Ovation) no han envejecido bien, y su planteo político se ve parcial y por ende incompleto. García reserva su vitriolo para aquello que podía criticar sin desafiar la censura —la hipocresía social, la música disco, la puerilidad de las aspiraciones de su clase— y alcanza a conjurar el dolor de que lo que estaba ocurriendo por detrás del decorado de «vidrio, cartón y aserrín», pero sin nombrarlo nunca.

Ustedes dirán: Pero en aquel entonces, plena dictadura, no se podía ir más lejos sin terminar como Sam Lowry. Y tendrán razón, pero la perspectiva que nos regala el resto del periplo de Charly permite establecer que, además de la presión del régimen, García fue víctima de un condicionamiento propio de la clase que tanto despreciaba: la imposibilidad de metabolizar la realidad cultural y política que suponía —y supone— el peronismo. Por supuesto, la vislumbró y aludió en algunos de sus mejores momentos, como en Para quien canto yo entonces e Inconsciente colectivo; pero en general, cada vez que nuestra realidad sociopolítica lo sometía a una nueva encerrona, García el artista optaba por el camino de la sublimación — primero fugando hacia el imaginario hollywoodense, y más tarde hacia el imaginario del estrellato rockero que en nuestro país, siempre más cercano a Calcuta que a Los Ángeles, no podía sino constituir un imposible.

García es uno de nuestros artistas populares más grandes, y La grasa es una prueba de ello. Pero nunca se (¿le?) permitió ser más que nuestro Moisés: nos condujo a través del desierto hasta la Tierra Prometida —dando vueltas de más y perdiéndose a menudo, como el personaje bíblico—, pero él mismo se quedó en la puerta, sin ingresar a participar de su construcción y gozar de sus delicias.

Nosotros no habríamos llegado aquí sin él, lo tenemos claro; y por eso lo veneramos como un imprescindible. En las horas que son claves, siempre hay una canción de García que sirve como bandera con la cual liderar la carga. Y en este momento en particular, cuando se desintegra ante nuestra mirada un liderazgo que muchos creyeron superador y hoy está desnudo como la grasada indigerible que siempre fue; cuando nos descubrimos rodeados de tanta gente que no puede más; cuando a tantos que soñaban con París y New York no les queda más remedio que admitir que ellos también son esto, la tierra en que nacieron, y no otra cosa, está claro cuál es la canción de Charly que hay que gritar.

La grasa de los neoliberales no se banca más.

Marcelo Figueras

Aquel fue en simultáneo el Año de la Cabra y del Niño. Que arrancó dándole partida oficial de defunción al punk, al llevarse a Sid Vicious el 2 de febrero. Por entonces los argentinos estábamos en plena dictadura, sometidos al poder omnímodo de Videla y de Martínez de Hoz, que además de matar gente mataban industrias: en el ’79 cerraron las IME (Industrias Mecánicas del Estado, creadas durante el peronismo), donde se fabricaban los Rastrojeros Diesel. La fuga radiactiva de Three Mile Island preanunciaba el desastre de Chernobyl. En mayo Margaret Thatcher se convirtió en Primera Ministra del Reino Unido y, a mediados de julio, Saddam Hussein se entronizó en Irak. Fue el año en que pateamos el suelo al ritmo de Highway to Hell, bailamos con Regatta de Blanc e incursionamos en los placeres desconocidos de Joy Division; cuando sufrimos con Kramer versus Kramer, nos enamoramos con Manhattan y nos identificamos con el falso mesías de La vida de Brian, que cantaba Mira siempre el lado soleado de la vida desde la cruz donde lo habían colgado los romanos.

Por Marcelo Figueras

Yo tenía 17 y recién empezaba a abrirme al mundo. Después de una secundaria cursada en una sandwichera de vidrio —al ver que las cosas se descontrolaban a comienzos de los ’70, mis viejos me habían mandado a un colegio católico, contando con que allí estaría más protegido—, cursaba el primer año de periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. Llevaba tres años de novio y era el poster boy de toda corrección. (De algún modo intuía que para sobrevivir debía parecer convencional, volverme común al punto de tornarme invisible. Aunque dentro de mi cabeza, claro, atronase un carnaval de pensamientos prohibidos.)

Me cuesta reconocerme en ese crío. Porque no son poco tiempo, cuarenta años; si hubiese mirado al pasado desde mis 17, esa misma distancia me habría llevado a los comienzos de la Segunda Guerra — más que otro mundo, otro universo.

Y sin embargo, a pesar de la distancia encuentro puentes con aquella época.

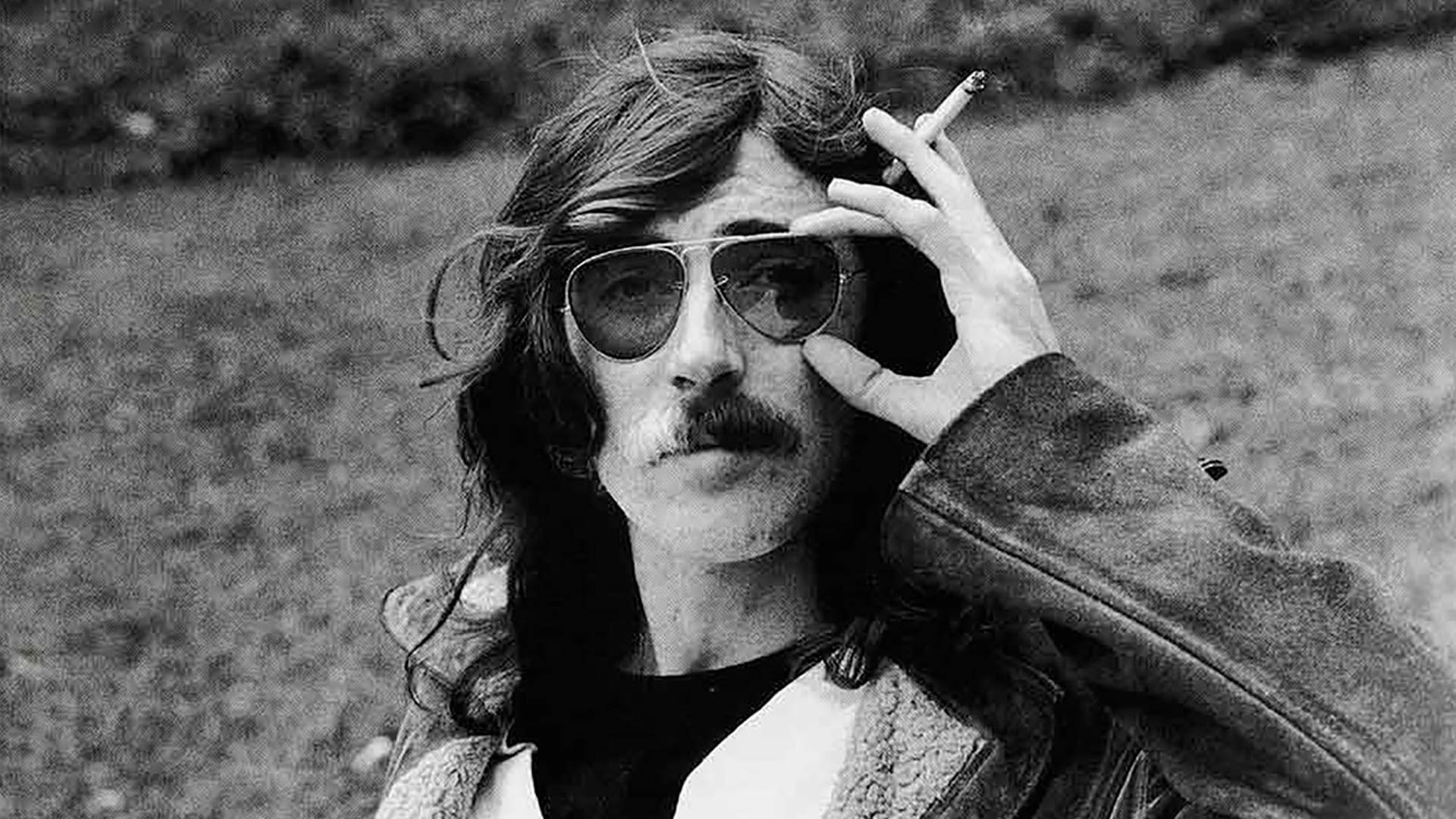

|

| Charly, el ídolo de los ’70s. |

Me veo inclinado sobre el Ken Brown de casa, poniendo la púa sobre un disco que acababa de salir a mediados de agosto. A esa altura ya me consideraba un fan de Charly García. Había descubierto las canciones de Sui Generis durante un retiro espiritual. (Paradójico, lo sé: esas letras que hablaban de sexo, locura y el descubrimiento del otro como ser político no podían contrastar más con el recogimiento y la oración. Pero al mismo tiempo, ¿qué lugar más seguro podía elegir para escuchar música clandestina?) Seguí en tiempo real las evoluciones de la segunda banda de Charly, La Máquina de Hacer Pájaros. Creía entender a la perfección el estado de ánimo que expresaba el tema principal de su segundo disco, Películas. Respirando a diario el aire envenenado de la dictadura, me identificaba con ese tipo que cree descubrir en la calle a la estrella de un film: Me acercaré al convertible / Le diré: «Quiero ser libre, llévame, por favor». / Qué se puede hacer salvo ver películas…

Mi primer concierto fue uno de Serú Girán, la tercera banda de Charly en sociedad con David Lebón, el jovencísimo Pedro Aznar y el baterista Oscar Moro. Por aquel entonces venían de estrenar su disco debut, pero durante ese show adelantaron canciones nuevas: Perro andaluz y Noche de perros. (Todo muy canino, lo admito. Es que así nos sentíamos: apaleados como pichos callejeros.) Por eso me apresuré a comprar el disco que los contenía, La grasa de las capitales —ese que salió hace 40 años, que se cumplen en estos días—, apenas llegó a la vidriera de la disquería de Claudio Kleiman.

Me llamó la atención desde la tapa, que imitaba el estilo del semanario Gente. Que llegaba a mi casa cada jueves, deslizándose debajo de la puerta. Por aquel entonces, la revista era una institución que marcaba la agenda clasemediera: un poco de info nacional (pasteurizada al gusto de la Junta Militar), mucha frivolidad, algo de espectáculo y deporte y un pantallazo a lo que pasaba por sofisticación en el resto del mundo. Gente indicaba el deber ser, separaba la paja de lo indigno del trigo de lo aspiracional. Y para el adolescente que yo era, aquellas tapas con chicas en bikini (mi favorita era Graciela Alfano) no constituían precisamente una molestia.

Pero la tapa del disco de Charly era una provocación. Imitaba el estilo sensacionalista de Gente, mientras pasaba facturas al periodismo de rock que lo maltrató cuando se fue a pasar una temporada a Brasil. Charly García: ¿ídolo o qué? —el título principal— citaba textualmente la producción de una revista rockera. Descubrimos los dobles de Serú Girán era un dardo lanzado a Pipo Lernoud, que había criticado un show de la banda diciendo que los músicos nunca se habían presentado, enviando clones en su lugar. Y la foto —obra de Rubén Andón— representaba a esos clones: un oficinista igualito a Aznar, un rugbier igualito a Lebón, un empleado de estación de servicio igualito a Charly y un carnicero idéntico a Moro.

Sin embargo, la provocación mayor pasaba por el logo símil revista. En lugar del tradicional GENTE que por debajo añadía y la actualidad, decía GRASA y abajo agregaba: de las capitales. La operación simbólica ideada por Charly suponía una pedrada en la vidriera de las convenciones. Lo que Carlitos García Moreno, vecino del barrio (aún hoy) filogorila de Caballito —que había ido al colegio Dámaso Centeno, a una cuadra de mi colegio—, estaba diciendo, era que lo que su grupo de pertenencia social consideraba apropiado y hasta chic era, por el contrario, una verdadera grasada.

El tema que bautiza al disco comienza a capella, con una armonía a tres voces que plantea el contraste entre lo deseado y lo real: Qué importan ya tus ideales / Qué importa tu canción / La grasa de las capitales / Cubre tu corazón. Después de lo cual entra la banda como un tren, armando una batucada que a cambio de toda esa mersada propone No transes más y en su momento clave establece un límite que es todo lo que queda resonando en la cabeza:

No se banca más. / No se banca más. / No se banca más.

A continuación viene San Francisco y el lobo, una balada cantada por Lebón que resignifica la leyenda del santo de Asís y la bestia que había domesticado. Según los textos que dejó Francisco —conocidos como fioretti, o sea florecillas—, el lobo asesino que asolaba Gubbio, en Umbría, se había convertido en un cánido manso tan pronto lo conminó a dejar de matar en nombre de Cristo. Pero Lebón sostiene que no todos los hombres eran como el santo, y que su maltrato abrió en el lobo —que cuenta la historia en primera persona, confesándose ante el santo— «heridas que no cerrarán jamás». Por eso promete en los versos finales: Volveré a ser feroz / Un rayo en la oscuridad.

Para el adolescente que yo era entonces, esa canción tan tranquila tenía resonancias inquietantes. Porque retomaba la mitología cristiana en la que me habían formado para plantear una alternativa a la mansedumbre en que se nos forzaba a vivir; ante un maltrato excesivo, legitimaba la recurrencia a la ferocidad primal. Y acto seguido planteaba otra oposición: si queríamos diferenciarnos de lo que estaba ocurriendo —¿y qué duda cabe de que vivíamos en tiempos oscuros?—, la opción más radical era volvernos energía, echar luz, fulminar como un rayo.

El mood canino prosigue en Perro andaluz, uno de los temas que ya había escuchado en vivo en aquel teatro sobre la calle Corrientes. La referencia al film de Buñuel no va más allá del título, aunque la sola mención conjuraba la escena más famosa de aquella obra surrealista — ese primer plano donde alguien abre los párpados de una mujer y le rebana un ojo con su navaja. Según las propuestas del surrealismo, aquello iba por el lado de acabar con la mirada convencional y abrirse a la mirada interior, que nos permitía asociar ideas libremente. Pero en el marco de la dictadura, que nos advertía contra el riesgo de ver cosas inconvenientes, no había más asociación posible que la de vincular la represión a la ceguera a la cual nos sometían.

La canción habla de una frustración amorosa, fogoneada por una mujer que domina el discreto arte de la hipocresía. Pero culmina en una nota equívoca, que puede interpretarse como una amenaza: Soy un tonto en seguirte / Como un perro andaluz. / Pero mi amor se acabará / Alguno de estos días / Alguna de estas noches.

Tres canciones, tres respuestas a situaciones abusivas y un mismo llamado a reaccionar, de un modo que queda siempre fuera de cuadro.

Frecuencia modulada es una crítica a la música comercial del momento. Paranoia y soledad es un vehículo para el lucimiento de Pedro Aznar. Pero lo inolvidable llega con Noche de perros.

Para mí —como intuyo que habrá ocurrido con tantos otros—, Noche de perros era la primera canción que corporizaba el estado de ánimo que se había instalado en el país desde 1976. Un malestar que era a la vez inasible (porque a la canción no se le hubiese permitido describirlo, y porque nosotros mismos no conseguíamos entenderlo a causa de la desinformación y del tinglado de falsa normalidad que construían los medios — como Gente, claro), y a la vez sólido como una cuchilla. Una melancolía angustiante asomaba ya en la melodía del bajo de Aznar que presentaban los primeros compases, que sonaban a bonus track del disco de Joni Mitchell llamado Hejira (1976). La letra plasmaba la sensación de muchos, para los cuales nada había cambiado en la superficie de las cosas y sin embargo todo era diferente, una sensación de constante extrañamiento: Vas perdido entre las calles / Que solías andar. Tampoco falta el toque kafkiano, a la manera del Josef K de El proceso que asume la culpa de un crimen que no recuerda pero que debe haber cometido, porque de otro modo el sistema no lo señalaría: Ya te veo entre los autos / Pidiendo perdón, canta Lebón, sin aclarar nunca si se pide perdón por una ofensa real o simplemente porque el sistema nos suponía culpables a todos hasta que probásemos lo contrario.

Son seis minutos y medio de desgarro puro, de enfrentarse sin anestesia al tormento de la situación en que nos encontrábamos. En el final, justo antes de la coda de ferocidad pinkfloydiana, se arriba a un par de principios sobre los que fundar un principio de lucidez: No estás solo si es que sabes / Que muy solo estás. / No estás ciego si no ves donde no hay nada. Otra vez se apela a la imposibilidad de conocer la realidad a través de la visión, la sensación de que todos estábamos —como la mujer del film de Buñuel— ciegos a causa del navajazo con el cual los verdugos habían cruzado nuestros ojos. Pero, a diferencia de lo que propugnaban los manifiestos surrealistas, aquí no había «mirada interior» a la que aferrarse; aquí no había ya nada — nada, nada.

Todavía no habías recuperado el aliento cuando Charly te proporcionaba el golpe de gracia. Después de Noche de perros venía Viernes 3 AM. Junto con Asleep, de The Smiths, esta canción es la más delicada oda a un suicidio que conozco. Esta letra hay que reproducirla entera:

La fiebre de un sábado azul

y un domingo sin tristezas.

Esquivas a tu corazón

y destrozas tu cabeza,

y en tu voz, sólo un pálido adiós

y el reloj en tu puño marcó las tres.

El sueño de un sol y de un mar

y una vida peligrosa

cambiando lo amargo por miel

y la gris ciudad por rosas

te hace bien, tanto como hace mal

te hace odiar, tanto como querer y más.

Cambiaste de tiempo y de amor

y de música y de ideas

Cambiaste de sexo y de Dios

de color y de fronteras

pero en sí, nada más cambiarás

y un sensual abandono vendrá y el fin.

Y llevas el caño a tu sien

apretando bien las muelas

y cierras los ojos y ves

todo el mar en primavera

bang, bang, bang

hojas muertas que caen.

Siempre igual,

los que no pueden más

se van.

El relato arranca con la admisión de una imposibilidad de seguir sintiendo: la frivolidad del momento ya no surte efecto, no logra distraer —de ahí la referencia a la travoltiana fiebre de un sábado, en este caso azul o sea blue, triste—, y la melancolía habitual —propia del atardecer del domingo— ni siquiera hará mella, en el contexto de una depresión insondable. Después viene la aceptación de la imposibilidad de cambiar la realidad: el protagonista lo ha intentado con todas sus fuerzas, concentrándose en aquello que era lo único que estaba a su alcance —esto es, su propia persona—, pero después de haber cambiado por completo hasta el punto de difuminar su propia identidad, vuelve a enfrentarse con el mismo, monolítico mundo que lo conminó a la fuga hacia adelante. Y entonces se entrega a un sensual abandono. Con el bang bang bang se extingue el tic tac del reloj que hasta entonces funcionó como columna vertebral de la canción. El desplazamiento poético al que apela García sugiere que el suicida ya estaba muerto antes de apretar el gatillo: la hoja que cae ha dejado de vivir mucho antes de desprenderse del árbol. Al último par de versos corresponde leerlos como epitafio, que sirve a la vez como explicación y despedida. Si durante esos años infames hubiésemos depositado un peso cada vez que no podíamos más, hoy estaríamos en condiciones de pagar la deuda externa al contado.

La muerte era algo que ya se había anticipado en Noche de perros (Es muy tarde ya / Y estoy harto de llorar) y que se concretaba en Viernes 3 AM. Pero claro, después de la muerte llega el tiempo de Los sobrevivientes. (El cretino que alteró el orden de las canciones para el CD desbarató la meditada narrativa construida por García, y debería ser juzgado por ello.) Un Charly piazzoleano en piano y voz retorna a la obsesión por la mirada obturada: Estamos ciegos de ver / Cansados de tanto andar / Estamos hartos de huir / En la ciudad. Y a continuación formula una paradoja con la que ya me identifiqué a los 17 y sigue expresando nuestra argentinidad, esa lucha constante entre la sensación de nunca pertenecer del todo a este lugar tan cruel y desamorado y el profundo amor por nuestro pueblo y sus obras: Nunca tendremos raíz / Nunca tendremos hogar / Y sin embargo, ya vez / Somos de acá.

La pregunta que queda flotando en el aire, tácita es: Dada esta situación, ¿dónde ir?, o en caso de quedarse: ¿Cómo estar acá? Entonces Charly elige cerrar el disco apelando al imaginario clasemediero, fugando hacia el Paraíso creado por tantos films. En Canción de Hollywood, García admite tener un «corazón de marquesina». La letra presenta un tironeo constante entre la conciencia de que ese horizonte no existe en realidad y por ende no puede ser un destino («Un decorado: vidrio, cartón y aserrín»; «Es ilusión, como el primer amor»; «El fin / del infinito en cinerama»), y la irresistible persuasión de la fantasía. En este sentido, preanuncia lo que Terry Gilliam postularía seis años más tarde en la película Brazil, una distopía que deberíamos revisitar porque nunca ha sonado más oportuna que hoy. Allí Sam Lowry (Jonathan Pryce) pasa de ser un empleado ratonil, bien kafkiano, para convertirse en un héroe que se rebela contra un sistema fascista. Pero en el último segundo comprendemos que esa rebelión épica ha sido sólo una fantasía de Sam, que en realidad sigue atado a la silla donde lo han torturado y ya ha perdido la razón. El sueño hollywoodense permite una fuga momentánea, pero la verdad desnuda termina siempre por precipitarnos a tierra.

García parece resolver el tironeo aceptando la realidad. Se despide de la ficción aspiracional clasemediera («Adiós, adiós / París, New York») y por primera vez parece ver lo que tiene por delante («Ves la tierra en que naciste, sos vos»), lo cual lo impulsa a rechazar la ilusión que le han vendido («Tus películas no existen, adiós»). Cuando la canción termina, el disco acaba y al cerrarlo se descubre en su contratapa un panorama de postales de sitios soñados —Washington, Londres— cubiertos por la basura del tacho al que han sido arrojadas.

A cuarenta años de su bautismo, La grasa de las capitales es una obra que habla de dilemas que aún no hemos resuelto, y por eso sigue siendo relevante. No es un disco perfecto: algunas de sus canciones (y sonidos, como el de las guitarras Ovation) no han envejecido bien, y su planteo político se ve parcial y por ende incompleto. García reserva su vitriolo para aquello que podía criticar sin desafiar la censura —la hipocresía social, la música disco, la puerilidad de las aspiraciones de su clase— y alcanza a conjurar el dolor de que lo que estaba ocurriendo por detrás del decorado de «vidrio, cartón y aserrín», pero sin nombrarlo nunca.

Ustedes dirán: Pero en aquel entonces, plena dictadura, no se podía ir más lejos sin terminar como Sam Lowry. Y tendrán razón, pero la perspectiva que nos regala el resto del periplo de Charly permite establecer que, además de la presión del régimen, García fue víctima de un condicionamiento propio de la clase que tanto despreciaba: la imposibilidad de metabolizar la realidad cultural y política que suponía —y supone— el peronismo. Por supuesto, la vislumbró y aludió en algunos de sus mejores momentos, como en Para quien canto yo entonces e Inconsciente colectivo; pero en general, cada vez que nuestra realidad sociopolítica lo sometía a una nueva encerrona, García el artista optaba por el camino de la sublimación — primero fugando hacia el imaginario hollywoodense, y más tarde hacia el imaginario del estrellato rockero que en nuestro país, siempre más cercano a Calcuta que a Los Ángeles, no podía sino constituir un imposible.

García es uno de nuestros artistas populares más grandes, y La grasa es una prueba de ello. Pero nunca se (¿le?) permitió ser más que nuestro Moisés: nos condujo a través del desierto hasta la Tierra Prometida —dando vueltas de más y perdiéndose a menudo, como el personaje bíblico—, pero él mismo se quedó en la puerta, sin ingresar a participar de su construcción y gozar de sus delicias.

Nosotros no habríamos llegado aquí sin él, lo tenemos claro; y por eso lo veneramos como un imprescindible. En las horas que son claves, siempre hay una canción de García que sirve como bandera con la cual liderar la carga. Y en este momento en particular, cuando se desintegra ante nuestra mirada un liderazgo que muchos creyeron superador y hoy está desnudo como la grasada indigerible que siempre fue; cuando nos descubrimos rodeados de tanta gente que no puede más; cuando a tantos que soñaban con París y New York no les queda más remedio que admitir que ellos también son esto, la tierra en que nacieron, y no otra cosa, está claro cuál es la canción de Charly que hay que gritar.

La grasa de los neoliberales no se banca más.

Marcelo Figueras

Comments

Post a Comment