|

| Mi edición de bolsillo en inglés. |

Por Marcelo Figueras

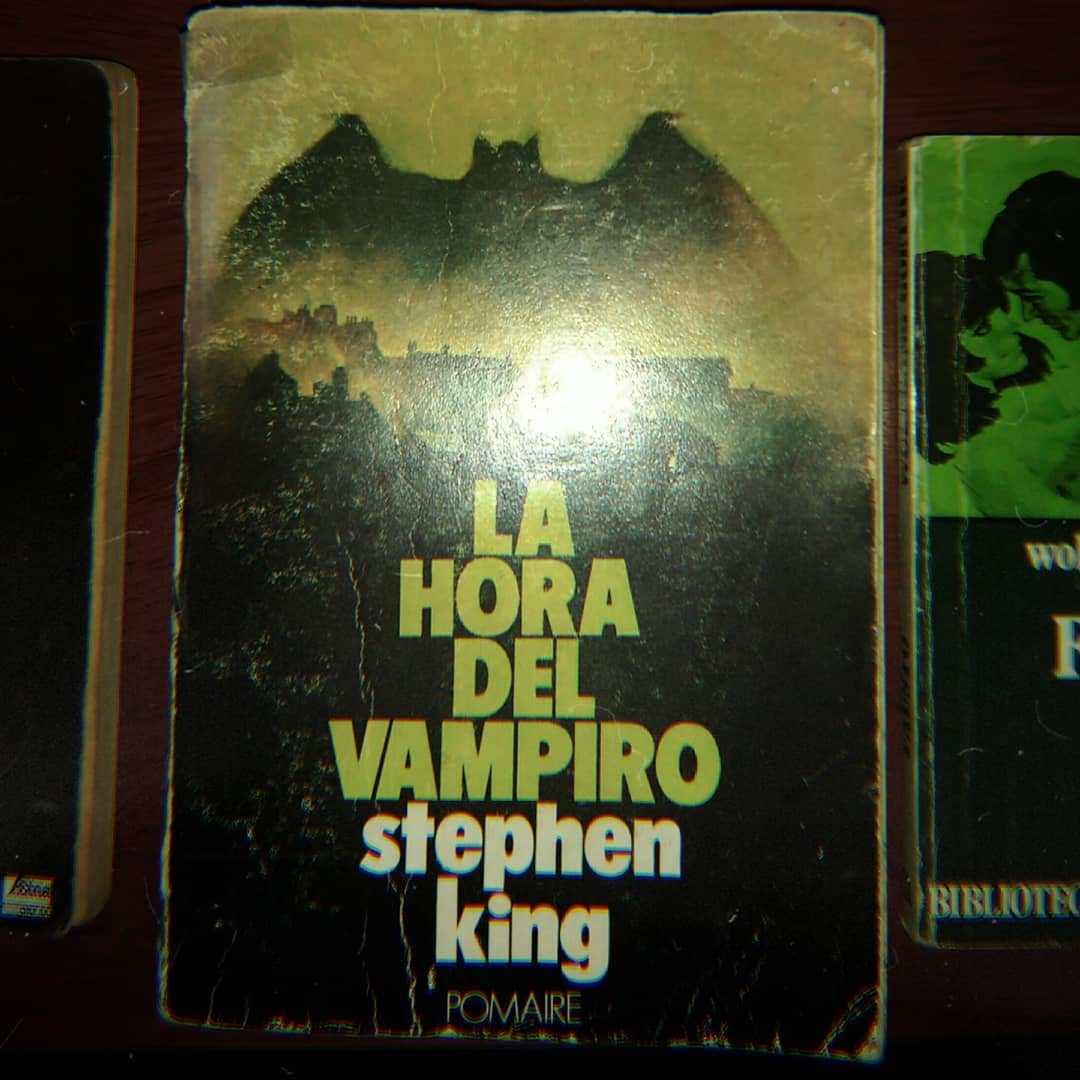

La novela que recuerdo ahora fue editada en 1975 en su país de origen, Estados Unidos. Es bastante gorda —650 páginas en su edición de bolsillo en inglés, en nuestro idioma ocupaba aún más—, y la publicó aquí la editorial Pomaire en 1976. Puedo calcular que la compré en septiembre u octubre de ese año, porque era la temporada durante la cual, tradicionalmente, mis viejos se tomaban unos diez días de vacaciones en La Falda y recalábamos en el hotel que formaba parte del menú de la obra social: el Molino de Oro. Tengo claro que esa vez arrastramos a mi abuela materna, la Leli, porque ella obló los morlacos que costó ese libro que destacaba en la mesa de novedades; y que lo compramos en una librería del centro de La Falda, ubicada sobre su vía principal, que si no me equivoco se llama Edén.

|

| La tapa de la edición que leí a los catorce. |

El Molino de Oro quedaba lejos del centro, al otro lado de un arroyo que, cuando llovía mucho, crecía al punto de tapar el puentecito de piedra que conectaba el hotel con el resto del mundo. Ese día regresamos sin problemas, pero llovió la tarde entera. La crecida nos aisló y tornó imposible circular al aire libre, entre los sauces llorones cuyas ramas había usado de chico como lianas, pretendiéndome Tarzán. Pero además de su edificio central el Molino de Oro tenía otro, en el extremo opuesto del parque generoso, al que le decían el anexo: un enorme chalet de piedra que casi no cumplía función —no existía allí habitación alguna—, donde había un saloncito con mesa de billar, juego de sapo y mostrador de bar abandonado (ahora que lo pienso, muy al estilo del bar del Overlook cinematográfico, según El resplandor vía Kubrick) y, contiguo, un salón más grande coronado por un escenario de madera al que nadie se subía. El aguacero debe haber disuadido al resto de los huéspedes, porque ese día el anexo quedó reservado para mi uso exclusivo. Fue en uno de sus sillones donde me senté a leer La hora del vampiro, mientras la tormenta agrisaba el paisaje más allá de los ventanales. Aun a pesar de su extensión, la novela no me duró ni 24 horas.

La anécdota era simple. El escritor Ben Mears vuelve al pueblo de (Jeru)Salem’s Lot, en Maine, USA, después de 25 años de ausencia. Su intención es abocarse a un libro sobre la Casa Marsten, un edificio emblemático donde había vivido una experiencia traumática cuando niño. Pero su retorno coincide con una visita nefasta. La Casa Marsten ha sido adquirida por un inmigrante austríaco, Kurt Barlow, que además planea instalarse en el pueblo y abrir una tienda de antigüedades. A modo de avanzada el socio de Barlow, Richard Straker, se presenta primero para poner en marcha la tienda. Es entonces cuando desaparece un niño del pueblo, Ralphie Glick, y a continuación muere su hermano Danny. Las autoridades policiales se muestran confundidas y no se privan de sospechar del recién llegado Mears, porque claro, el tipo es escritor — ¿y quién ser puede ser más sospechoso que alguien que inventa historias?

Como ven, nada del otro mundo. Barlow es un vampiro europeo y Mears combatirá el virus que difunde en el pueblo con la ayuda de un grupo improvisado: su flamante enamorada, Susan Norton; el profesor de secundaria Matt Burke; el joven doctor Jimmy Cody; el cura del pueblo, padre Callahan; y el pequeño Mark Petrie, compañero de clase de Danny Glick, que es el primero —siendo, como King y como yo lo era también por entonces, un devoto de las historias de vampiros— quien primero comprende la naturaleza de la amenaza.

El libro debería ser una novela de horror más, montada sobre una tradición literaria más larga que ristra de ajos. Y sin embargo es mucho más que eso. Una de las razones de la fascinación que me despertó desde entonces la pesqué relativamente rápido. Pero la otra —la fundamental— la entendí recién ahora, a 43 años de mi lectura original.

Ya les cuento ambas. Ténganme paciencia.

Nuestro pueblo (transilvano)

|

| Mi admirado Stephen King. |

«Me pregunté —dijo King en 1980— si sería posible inventar un pueblo donde hubiese suficiente realidad prosaica para balancear la amenaza digna de un cómic que supondría un grupo de vampiros». Mis herramientas de análisis literario eran escasas a los catorce, pero esto lo percibí de todos modos. El libro se tomaba todo el tiempo del mundo para presentarte un reparto coral de personajes y la vida cotidiana de Salem’s Lot. Te acostumbrabas a frecuentar a esa gente, decidías quién te caía gordo y con quien te identificabas —en mi caso, inevitablemente me sentí cerca a la vez del escritor Mears y del pequeño Mark Petrie— y empezabas a creer que conocías ese pueblo, que casi podías verlo. («La buena descripción —reflexiona King en su libro en torno al oficio que se llama Sobre la escritura— consiste en unos pocos, bien elegidos detalles a partir de los cuales se puede inferir todo lo demás». King nunca va a poner: «Encendió un cigarrillo» o «Subió a su auto». Más bien pondrá: «Encendió un Lucky» y «Subió a su Chevrolet Impala». Siempre específico, nunca genérico: eso ayuda a inscribir la historia, por fantástica que sea, en el mundo de lo verosímil.)

Creo haber leído esta definición alguna vez, pero no sé cuándo ni quién se la atribuía. Sea como sea, la hice mía desde entonces: la idea es que, en Salem’s Lot, King cruzó Our Town de Thornton Wilder —esa clásico de la dramaturgia de Estados Unidos que cuenta la vida de un pueblo entero a través de viñetas protagonizadas por sus habitantes— con el Drácula de Bram Stoker.

Durante décadas creí que lo de King había sido ante todo un truco de escritor, maravillosamente ejecutado; que, a sabiendas de que debía venderle a sus lectores una píldora difícil de tragar —¡vampiros europeos en nuestro mundo pop!—, había optado por echar la carnada del naturalismo y engancharnos a esa gente, convencernos de que los conocíamos, de que podrían ser amigos nuestros, para recién entonces pegar el tirón y clavarnos el anzuelo de lo fantástico. Está muy bien pensado, considérenlo: una vez que te enamoraste de esos personajes, que sentís el disfrute de su compañía —que empatizaste con ellos—, vas a querer saber qué es de sus vidas pase lo que pase. Aunque a priori detestes las historias de vampiros (o de zombies, o de extraterrestres), a esa altura querrás enterarte de todos modos de qué le pasa a Ben Mears, y a Susan, y a Mark, y a Jimmy, y al viejo profesor Matt Burke. Ya se han convertido en parte tuya: ¿cómo vas a sustraerte al deseo de saber cómo terminan?

|

| El prototípico pueblito (norte) americano estilo Salem’s Lot. |

«Cada novela es, hasta cierto punto, un retrato psicológico que el novelista produce de sí mismo, sin advertirlo del todo», reflexionó King en 1980. El tema es que, cuando ese relato resuena en un lector, la novela también se vuelve un retrato psicológico suyo, aun cuando no esté en condiciones de articular las razones de esa conmoción.

Pero ahora, claro, estoy por fin en condiciones de hacerlo.

Satan’s Lot

Yo desconozco el temor a la página en blanco. Siempre tengo historias en mi cabeza para la siguiente novela y no me cuesta encontrar tema para el siguiente artículo. Esta semana, sin embargo, venía atrasándome considerablemente. El jueves ya se había consumido y yo seguía sin norte, con el deadline del cierre del sábado cada vez más cerca. Se me ocurrió plantarme delante de mi biblioteca, a la espera de que el lomo de algún libro sugiriese una idea. El anaquel que quedó a la altura de mi vista fue aquel que reúne las novelas de King. Pero, a pesar de que justo ese libro no estaba a la vista —tuve que ponerme en puntas de pie y remover otros ejemplares, hasta encontrarlo—, el primero que acudió a mi mente, aquel que empecé a buscar deliberadamente, fue Salem’s Lot. |

| Daniel Ellsberg, el Edward Snowden de su tiempo. |

«Aquel fue el tiempo —rememoraba King en 1980— en el cual funcionaba el Comité Ervin (que investigó Watergate). También nos enteramos por entonces de los documentos que (Daniel) Ellsberg había difundido (los Papeles del Pentágono, que desnudaron la forma lamentable en que el gobierno conducía la guerra de Vietnam y que le valió a Ellsberg una acusación como espía parecida a la que hoy existe contra Assange y Edward Snowden), de las grabaciones de la Casa Blanca, de la conexión entre (el agente del FBI) Gordon Liddy y la CIA, la existencia de listas negras y otra temible info que seguía filtrándose. Durante esa primavera, verano y otoño del ’73 (King trabajó en la novela entre octubre del ’72 y junio del ’75), parecía que el gobierno había estado involucrado en tanta mugre y tantas operaciones de inteligencia que, como los cuerpos sin rostro de los inmigrantes por cuyo asesinato condenaron a Juan Corona en California, el horror parecía no tener fin».

De repente, el estado de ánimo del King adulto del ’73 y el mío adolescente de la Argentina del ’76 se superponían, descubriendo zonas en común. «Creo —seguía diciendo King— que la obscenidad inefable de Salem’s Lot derivaba de mi desilusión y consecuente miedo por el futuro. La novela tiene más que ver con La invasión de los usurpadores de cuerpos que con Drácula. El miedo que está por detrás de Salem’s Lot es el miedo a que el gobierno nos haya invadido a todos».

Bajo esa luz nueva entendí que los personajes que King volvía tan asequibles no eran tan sólo un recurso narrativo para involucrarnos en la historia: más bien representaban aquello que estaba en peligro, la comunidad amenazada. Con Salem’s Lot encontró el prototipo de los protagonistas que desarrollaría de allí en más, porque la Carrie de su novela inicial ya está rota, no tiene retorno, es una bomba de tiempo activada; en cambio, Mears y compañía —así como los protagonistas de los libros que siguieron: los Torrance de El resplandor, Stu Redman y amigos en The Stand, el Johnny Smith de La zona muerta y así sucesivamente— son gente de una decencia esencial, con sus fallas como todos pero en general capaces, cuando suena la hora, de estar a la altura del costado luminoso de nuestra especie. Ellos encarnan los valores que no deben perecer, aun cuando la oscuridad parezca permearlo todo.

¿Habré intuido, a mis catorce todavía infantiles, que la amenaza que se cernía sobre mi comunidad era tan peligrosa —y contagiosa— como la que se describía en Salem’s Lot? Porque el folklore vampírico es claro al respecto: su mal progresa de modo viral, se transmite por contacto y convierte a aquel que hasta entonces creías conocer —tus compañeros, tus amigos, tu familia— en enemigo. Y en la Argentina de entonces el mal también se propagaba por las noches, mientras mucha gente perdía definitivamente su decencia esencial fingiendo que nada había visto y nada sabía.

En ese sentido Salem’s Lot no reflexiona sólo sobre la comunidad amenazada, sino también sobre la naturaleza del mal que la asedia. Porque Barlow —el vampiro prototípico, el Nosferatu de King— es la amenaza internacional, que en condiciones normales desconocemos: no sabemos su nombre, qué hace ni dónde vive, opera entre las sombras que le granjea el anonimato. Pero no podría hacer el mal que hace si no contase con la complicidad de los Richard Strakers: sus socios nacionales, aquellos a quienes sí conocemos porque operan a la luz del sol y por ende figuran en el directorio de ciertas empresas y ocupan cargos como funcionarios — ¡hasta electos!

Llevo al menos cinco años embretado en una novela de terror que empecé con la idea de jugar a Stephen King. En el medio publiqué otros dos libros, la novela El negro corazón del crimen y la biografía a cuatro manos del Indio Solari, Recuerdos que mienten un poco. Cada vez que me pregunto qué me impide terminarla, llego a la misma conclusión: me cuesta asumir del todo la noción del mal que vive entre nosotros. Porque con la idea del Mal con mayúsculas no tengo problemas: Satán y su descendencia en materia de Príncipes de la Oscuridad, villanos operáticos, más grandes que la vida misma — de Calígula a Moriarty, del Fantasma de la Ópera a Hitler. (En materia de Mal con mayúsculas, mi villano favorito es el Joker de The Dark Knight, porque produce la inquietud que deviene de lo azaroso, de lo impredecible: no sabemos cómo se llama, ni cuál es su historia, ni por qué hace lo que hace —no es por codicia, eso está claro—, y por ende no podemos prever su próximo movimiento y ni siquiera justificarlo a posteriori — el Joker como principio de entropía hecho carne.)

Pero al fantasear sobre una versión contemporánea del infierno, no me está quedando otra que asumir que es posible que estén allí los Calígulas, los Hitlers y los Stalins, pero como excepción a la regla, la ruptura del molde. Ni siquiera estoy seguro de que merezcan estar ahí asesinos seriales como el Juan Corona que mencionaba King y el Ottis Toole al que recurro como personaje, en tanto se trata de gente que tenía el cerebro roto y mal soldado y probablemente no controlase sus actos. De existir algo como el infierno, lo imagino superpoblado de gente como uno. Caras con las que nos cruzamos a diario, en el edificio, la calle, el subtrenmetrocleta y (muy especialmente, ahora que lo pienso) la tele. Colegas, amigos, parientes, parejas. Personas que en un momento tomaron una decisión a sabiendas de que hacían mal, que se convencieron de que la joda les salió joya y desde entonces no pudieron parar. (Estoy convencido de que cierto Presidente está tan mandado en la dirección de su capacidad de generar daño, que debe hacer el mal aun cuando cree estar haciendo un bien.) El mío es un infierno abarrotado por la gente común sin cuyas omisiones y acciones los Calígulas, Hitlers y Stalins no habrían conocido nunca el poder — ellxs son el mal con minúsculas, pero el mal al fin.

Salem’s Lot comienza y termina en el mismo lugar (como Kamchatka, ahora que lo pienso): con Ben Mears y Mark Petrie al otro lado de la frontera con México, asumiendo que todo lo que hicieron para acabar con el mal en su pueblo (¡y todo lo que perdieron durante esa lucha!) no alcanzó; y entendiendo que mientras no completen la tarea, no habrá paz verdadera. Razón por la cual deben regresar, desandar sus pasos, hacer de tripas corazón y volver al pueblo —al pasado— para acabar con un mal que si no se elimina del todo, o sea a fondo, volverá a multiplicarse.

Por alguna razón pensé ahora en este libro de Stephen King que compré en un Edén del pasado, cuya tapa le ponía título al horror en letras amarillas sobre fondo negro.

Vos y yo, le dice a Ben Mears el ex niño Mark en la página final. Y cierra su puño, un gesto que rubrica la promesa que se están formulando el uno al otro.

Tanto entonces como ahora como en octubre, vos y yo significa nosotros.

Comentarios

Publicar un comentario