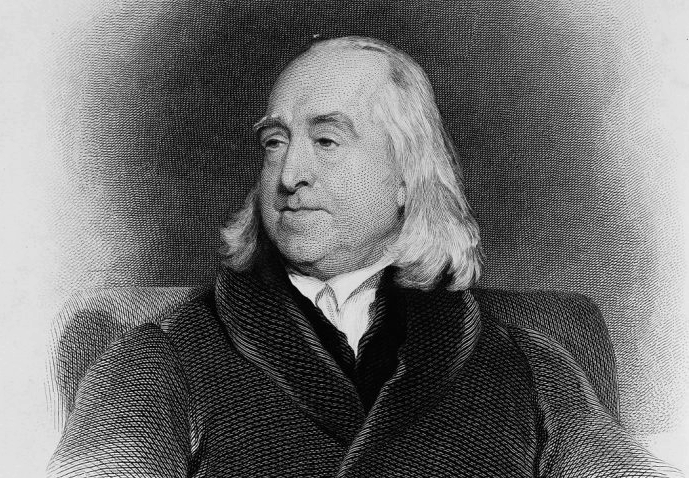

Texto de Zygmunt Bauman, publicado por primera vez en su libro "Work, consumerism and the new poor", una fehaciente y lúcida visisón sobre la ética del trabajo y el trato hacia los "despojos humanos" en el mundo capitalista, y que explica bastante bien el rechado del "sentido común" hacia las políticas asistencialistas: "Jeremy Bentham se negaba a distinguir entre los regímenes de las diferentes «casas de industria»: workhouses [asilos para pobres], poorhouses [hospicios] y fábricas (además de las prisiones, manicomios, hospitales y escuelas). Bentham insistía en que, más allá de su propósito manifiesto, todos esos establecimientos se enfrentaban al mismo problema práctico y compartían las mismas preocupaciones: imponer un patrón único y regular de comportamiento predecible sobre una población de internos muy diversa y esencialmente desobediente".

Se pensaba que la ética del trabajo mataría dos pájaros de un tiro. Resolvería la demanda laboral de la industria naciente y se desprendería de una de las irritantes molestias con que iba a toparse la sociedad postradicional: atender las necesidades de quienes, por una razón u otra, no se adaptaban a los cambios y resultaban incapaces de ganarse la vida en las nuevas condiciones. Porque no todos podían ser empujados a la rutina del trabajo en la fábrica; había inválidos, débiles, enfermos y ancianos que en modo alguno resistirían las severas exigencias de un empleo industrial. Brian Inglis describió así el estado de ánimo de la época:

Pero no se encontró "modo sencillo de sacárselos de encima" y, a falta de ello, debió buscarse una solución menos perfecta. El precepto de trabajar (en cualquier trabajo, bajo cualquier condición), única forma decente y moralmente aceptable de ganarse el derecho a la vida, contribuyó en gran parte a encontrar la solución. Nadie explicó esta estrategia "alternativa" en términos más directos y categóricos que Thomas Carlyle, en su ensayo sobre el cartismo publicado en 1837:

Gertrude Himmelfarb, en su monumental estudio sobre la idea de la pobreza, revela lo que esa perspectiva oculta:

El aporte de la ética del trabajo a los esfuerzos por reducir el número de mendigos fue sin duda invalorable. Después de todo, la ética afirmaba la superioridad moral de cualquier tipo de vida (no importaba lo miserable que fuera), con tal de que se sustentara en el salario del propio trabajo. Armados con esta regla ética, los reformistas bien intencionados podían aplicar el principio de "menor derecho" a cualquier asistencia "no ganada mediante el trabajo" que la sociedad ofreciera a sus pobres, y considerar tal principio como un paso de profunda fuerza moral hacia una sociedad más humanitaria.

"Menor derecho" significaba que las condiciones ofrecidas a la gente sostenida con el auxilio recibido, y no con su salario, debían hacerles la vida menos atractiva que la de los obreros más pobres y desgraciados. Se esperaba que, cuanto más se degradara la vida de esos desocupados, cuanto más profundamente cayeran en la indigencia, más tentadora o, al menos, menos insoportable les parecería la suerte de los trabajadores pobres, los que habían vendido su fuerza de trabajo a cambio de los más miserables salarios. En consecuencia, se contribuiría así a la causa de la ética del trabajo mientras se acercaba el día de su triunfo.

Estas consideraciones, y otras similares, deben de haber sido importantes, en las décadas de 1820 y 1830, para los reformistas de la "Ley de Pobres", que tras un debate largo y enconado llegaron a una decisión prácticamente unánime: había que limitar la asistencia a los sectores indigentes de la sociedad (a quienes Jeremy Bentham prefería llamar el "desecho" o la "escoria" de la población) al interior de las poorhouses [hospicios para pobres]. La decisión presentaba una serie de ventajas que favorecían la causa de la ética del trabajo.

En primer lugar, separaba a los "auténticos mendigos" de quienes —se sospechaba— sólo se hacían pasar por tales para evitarse las molestias de un trabajo estable. Sólo un "mendigo auténtico" elegiría vivir recluido en un asilo si se lograba que las condiciones en su interior fueran lo bastante horrendas. Y al limitar la asistencia a lo que se pudiera conseguir dentro de esos sórdidos y miserables asilos, se lograba que el "certificado de pobreza" fuera innecesario o, mejor, que los pobres se lo otorgaran a sí mismos: quien aceptara ser encerrado en un asilo para pobres por cierto que no debía de contar con otra forma de supervivencia. En segundo lugar, la abolición de la ayuda externa obligaba a los pobres a pensar dos veces antes de decidir que las exigencias de la ética del trabajo "no eran para ellos", que no podían hacer frente a la carga de una tarea regular, o que las demandas del trabajo en las fábricas, duras y en cierto modo aborrecibles, resultaban una elección peor que su alternativa. Hasta los salarios más miserables y la rutina más extenuante y tediosa dentro de la fábrica parecerían soportables (y hasta deseables) en comparación con los hospicios.

Los principios de la nueva Ley de Pobres trazaban, además, una línea divisoria, clara y "objetiva", entre los que podían reformarse y convertirse para acatar los principios de la ética del trabajo y quienes estaban completa y definitivamente más allá de toda redención, de quienes no se podía obtener utilidad alguna para la sociedad, por ingeniosas o inescrupulosas que fueran las medidas tomadas.

Por último, la Ley protegía a los pobres que trabajaban (o que pudieran llegar a hacerlo) de contaminarse con los que no había esperanza de que lo hicieran, separándolos con muros macizos e impenetrables que, poco después, encontrarían su réplica en los invisibles, aunque no por eso menos tangibles, muros del distanciamiento cultural. Cuanto más aterradoras fueran las noticias que se filtraran a través de las paredes de los asilos, más se asemejaría a la libertad esa nueva esclavitud del trabajo en las fábricas; la miseria fabril parecería, en comparación, un golpe de suerte o una bendición.

Por lo dicho hasta aquí, puede inferirse que el proyecto de separar de una vez y para siempre a los "auténticos mendigos" de los "falsos" —apartando, de ese modo, a los posibles objetos de trabajo de aquellos de quienes nada se podía esperar— nunca llegó a gozar de total éxito. En rigor, los pobres de las dos categorías —según la distinción legal, "merecedores" y "no merecedores"— se influyeron mutuamente, aunque esta influencia recíproca no se produjo de modo que, en opinión de los reformistas, justificara la construcción de asilos. Es verdad que la creación de condiciones nuevas particularmente atroces y repulsivas para quienes habían sido condenados al flagelo de la mendicidad (o, como preferían decir los reformistas, "quienes lo habían elegido") hacía que los pobres adoptaran una actitud más receptiva hacia los dudosos atractivos del trabajo asalariado y que así se prevenía la muy mentada amenaza de que fueran contaminados por la ociosidad; pero, de hecho, los contaminó la pobreza, contribuyendo a perpetuar la existencia que supuestamente iba a quedar eliminada por la ética del trabajo. La horrenda fealdad de la vida en los asilos, que servía como punto de referencia para evaluar la vida en la fábrica, permitió a los patrones bajar el nivel de resistencia de los obreros sin temor a que se rebelaran o abandonaran el trabajo. Al fin, no había gran diferencia entre el destino que esperaba a los que siguieran las instrucciones de la ética del trabajo y quienes se rehusaban a hacerlo, o habían quedado excluidos en el intento de seguirlas. Los más lúcidos, escépticos o cínicos entre los reformistas morales de esas primeras épocas no albergaban la ilusión de que la diferencia entre las dos categorías de pobres (auténticos y fingidos) pudiera ser expresada en dos estrategias diferenciadas. Tampoco creían que una bifurcación de estrategias semejante pudiera tener efecto práctico, ni en términos de economizar recursos ni en otro beneficio tangible.

Jeremy Bentham se negaba a distinguir entre los regímenes de las diferentes "casas de industria": workhouses [asilos para pobres], poorhouses [hospicios] y fábricas (además de las prisiones, manicomios, hospitales y escuelas ). Bentham insistía en que, más allá de su propósito manifiesto, todos esos establecimientos se enfrentaban al mismo problema práctico y compartían las mismas preocupaciones: imponer un patrón único y regular de comportamiento predecible sobre una población de internos muy diversa y esencialmente desobediente. Dicho de otro modo: debían neutralizar o anular las variadas costumbres e inclinaciones humanas y alcanzar un modelo de conducta único para todos. A los supervisores de las fábricas y guardianes de los asilos de pobres les esperaba la misma tarea. Para obtener lo que deseaban (una rutina disciplinada y reiterativa), se debía someter a ambos tipos de internos —los pobres "trabajadores" y los "no trabajadores"— a un régimen idéntico. No es de extrañar que, en el razonamiento de Bentham, casi no aparecieran diferencias en la calidad moral de las dos categorías, a las que se les otorga gran atención y se les asigna importancia central en los argumentos de los predicadores y reformadores éticos. Después de todo, el aspecto más importante de la estrategia de Bentham era hacer que esas diferencias resultaran al mismo tiempo irrelevantes para el propósito declarado e impotentes para no interferir con los resultados. Al adoptar esa posición, Bentham se hacía eco del pensamiento económico de su tiempo. Como habría de escribir John Stuart Mill poco después, a la economía política no le interesaban las pasiones y los motivos de los hombres, "salvo los que puedan ser considerados como principios frontalmente antagónicos al deseo de riqueza, es decir, la aversión al trabajo y el deseo de disfrutar de inmediato los lujos costosos". Como en todos los estudiosos que buscaban las leyes "objetivas" de la vida económica —leyes impersonales e independientes de la voluntad—, en Bentham la tarea de promover el nuevo orden quedaba despojada de los adornos evangélicos comunes en el debate sobre la ética del trabajo para dejar al descubierto su núcleo central: la consolidación de la rutina regular basada en una disciplina incondicional, asistida y vigilada por una supervisión efectiva, de arriba hacia abajo. Bentham no tenía tiempo para preocuparse por la iluminación espiritual o la reforma de la mente; no esperaba que amaran su trabajo los internos de instituciones comparables a panópticos. Por el contrario, Bentham daba por sentada la incurable aversión al trabajo de esos internos, y no se molestó en cantar alabanzas a la fuerza moralmente ennoblecedora del trabajo. Si los internos iban a comportarse según los preceptos de la ética del trabajo, ello no sucedería como consecuencia de su conversión moral, sino por haber sido arrojados a una situación sin otra alternativa que actuar como si hubieran aceptado y asimilado en su conciencia el mandato impuesto. Bentham no puso esperanza alguna en cultivar las virtudes de los elegidos, sino en la encrucijada de hierro en que se hallaban, en su absoluta falta de elección. En el panóptico, ya fuera un asilo para pobres o una fábrica, "si un hombre se niega a trabajar no le queda otra cosa por hacer, de la mañana a la noche, más que roer su pan viejo y beber su agua, sin un alma con quien hablar… Este aliciente es necesario para que dé lo mejor de sí; pero no hace falta más que esto".

Para promover la ética del trabajo se recitaron innumerables sermones desde los púlpitos de las iglesias, se escribieron decenas de relatos moralizantes y se multiplicaron las escuelas dominicales, destinadas a llenar las mentes jóvenes con reglas y valores adecuados; pero, en la práctica, todo se redujo —como Bentham pudo revelar con su característico estilo directo y su notable claridad de pensamiento — a la radical eliminación de opciones para la mano de obra en actividad y con posibilidades de integrarse al nuevo régimen. El principio de negar cualquier forma de asistencia fuera de los asilos era una de las manifestaciones de la tendencia a instaurar una situación "sin elección". La otra manifestación de la misma estrategia era empujar a los trabajadores a una existencia precaria, manteniendo los salarios en un nivel tan bajo que apenas alcanzara para su supervivencia hasta el amanecer de un nuevo día de duro trabajo. De ese modo, el trabajo del día siguiente iba a ser una nueva necesidad; siempre una situación "sin elección". En ambos casos, sin embargo, se corría un riesgo. En última instancia —gustara o no— se apelaba a las facultades racionales de los trabajadores, aunque fuera en una forma sumamente degradada; para ser eficaces, ambos métodos necesitaban que sus víctimas fueran capaces de pensar y calcular. Pero ese pensar podía convertirse en un arma de doble filo; más bien, en una grieta abierta en ese elevado muro, a través de la cual podían colarse factores problemáticos, impredecibles e incalculables (la pasión humana por una vida digna o la aspiración a decir lo que se piensa o se siente) y escapar así al forzado destierro. Había que adoptar medidas adicionales de seguridad, y ninguna ofrecía mayores garantías que la coerción física. Se podía confiar en los castigos, en la reducción de salarios o de raciones alimentarias por debajo del nivel de subsistencia y en una vigilancia ininterrumpida y ubicua, así como en penas inmediatas a la violación de cualquier regla, por trivial que fuera, para que la miseria de los pobres se acercara aún más a una situación sin elección. Esto hacía de la ética del trabajo una prédica sospechosa y engañosa. Contar con la integridad moral de los seres humanos manipulados por la nueva industria habría significado extender los límites de su libertad, la única tierra donde los individuos morales pueden crecer y concretar sus responsabilidades. Pero la ética del trabajo — al menos en su primera época— optó por reducir, o eliminar completamente, las posibilidades de elegir. No siempre existía la intención de ser engañoso, como tampoco se tenía siempre conciencia de ello. Hay motivos para suponer que los promotores de la nueva ética eran indiferentes a las consecuencias morales de su acción, y les preocupaba aún menos su propia inmoralidad. La crueldad de las medidas propuestas y adoptadas era sinceramente vista como un aspecto indispensable de esa cruzada moral, un poderoso agente moralizador en sí mismo y, en consecuencia, un elevado acto moral. Se elogiaba el trabajo duro como una experiencia enriquecedora: una elevación del espíritu que sólo podía alcanzarse a través del servicio incondicional al bien común. Si para obligar a la gente a trabajar duro y conseguir que ese trabajo se transformara en un hábito hacía falta causar dolor, este era un precio razonable a cambio de los beneficios futuros, entre los cuales estaban ante todo los morales, ganados a lo largo de una vida esforzada. Como señala Keith McClelland, si "para muchos el trabajo manual era una carga o una obligación necesaria", también era "una actividad que debía ser celebrada", en virtud del honor y la riqueza que traería a la nación y, cosa no menos importante, por el progreso moral que implicaría para los trabajadores mismos.

Comentarios

Publicar un comentario