Las diferentes investigaciones sobre la esclavitud y su abolición tienden a centrarse en las supuestas razones económicas que propiciaron su abolición. Asimismo, la propia esclavitud como sistema social es considerada desde el punto de vista de la producción, con lo que su surgimiento y desarrollo es enfocado desde la economía. Lo que aquí planteamos no es tanto un análisis de las causas que originaron esta institución sino más bien las razones de fondo que desembocaron en su abolición o, mejor dicho, en su transformación en la forma de trabajo asalariado como neoesclavitud moderna.

El origen de la esclavitud es la guerra. En tiempos antiguos el vencedor en una guerra esclavizaba al vencido que pasaba a servirlo. Las explicaciones economicistas, tanto liberales como marxistas, acostumbran a enfocarlo todo a partir de las formas de producción y su evolución histórica cuando la esclavitud como tal es una institución forzada, y por ello mismo no surge espontáneamente como resultado del desenvolvimiento de la economía. Se ha hablado mucho de las deudas contraídas por hombres libres como causa de la esclavitud, la penuria económica, etc., pero lo cierto es que todo esto tuvo una incidencia menor en la aparición de la esclavitud, lo que en la práctica desvía la atención de un hecho fundamental y decisivo que es que se trata de una institución que necesita de la coerción, y que sin ella no es factible. La guerra, y el Estado como forma de dominación resultante desarrollada por el grupo conquistador, es la causa fundamental de la esclavitud en la medida en que los vencedores aspiran a vivir a expensas de los vencidos.

Pero al margen de los errores que desde las teorías económicas que pretenden explicar la esclavitud, mucho mayores son los cometidos a la hora de explicar los motivos que desencadenaron su abolición. En lo que a esto respecta nos encontramos con complicadas, y a veces sofisticadas, teorías relacionadas con la productividad de la formación esclavista, de las relaciones económicas y comerciales inherentes a las sociedades esclavistas, etc. Todos estos análisis suelen caer también en el mismo error en el que incurren aquellas explicaciones acerca del origen de la esclavitud. Sin embargo, en este punto es necesario hacer alguna matización. En este sentido hay que reconocer un hecho incontestable, y este es que en toda sociedad esclavista la masa monetaria en circulación es menor que en aquellas sociedades en las que impera el trabajo asalariado, lo que dificulta la movilización de recursos. Allí donde la fuerza de trabajo no está salarizada la cantidad de dinero en circulación es bastante limitada, pues los esclavos están sometidos a un régimen paternalista en el que sus amos se encargan de proveerles los medios de existencia precisos para su conservación y, dado el caso, su reproducción. Esto implica alojamiento, comida, ropa, etc., algo que, por el contrario, el trabajador debe buscarse por su cuenta en la forma de producción capitalista con el salario percibido de su patrón. De esto se deduce igualmente que el grado de comercialización de la economía doméstica es menor, y por ello el tamaño del mercado también es menor pues se produce para abastecer los centros de poder político-económico, que son las ciudades, así como los mercados internacionales para obtener metálico o divisas extranjeras.

Pero al margen de los errores que desde las teorías económicas que pretenden explicar la esclavitud, mucho mayores son los cometidos a la hora de explicar los motivos que desencadenaron su abolición. En lo que a esto respecta nos encontramos con complicadas, y a veces sofisticadas, teorías relacionadas con la productividad de la formación esclavista, de las relaciones económicas y comerciales inherentes a las sociedades esclavistas, etc. Todos estos análisis suelen caer también en el mismo error en el que incurren aquellas explicaciones acerca del origen de la esclavitud. Sin embargo, en este punto es necesario hacer alguna matización. En este sentido hay que reconocer un hecho incontestable, y este es que en toda sociedad esclavista la masa monetaria en circulación es menor que en aquellas sociedades en las que impera el trabajo asalariado, lo que dificulta la movilización de recursos. Allí donde la fuerza de trabajo no está salarizada la cantidad de dinero en circulación es bastante limitada, pues los esclavos están sometidos a un régimen paternalista en el que sus amos se encargan de proveerles los medios de existencia precisos para su conservación y, dado el caso, su reproducción. Esto implica alojamiento, comida, ropa, etc., algo que, por el contrario, el trabajador debe buscarse por su cuenta en la forma de producción capitalista con el salario percibido de su patrón. De esto se deduce igualmente que el grado de comercialización de la economía doméstica es menor, y por ello el tamaño del mercado también es menor pues se produce para abastecer los centros de poder político-económico, que son las ciudades, así como los mercados internacionales para obtener metálico o divisas extranjeras.

Sin embargo, esta escasa monetización y comercialización de la economía dificulta la movilización de recursos a la hora de preparar y hacer la guerra, pues esta actividad exige grandes inversiones de dinero en muy poco tiempo. Esto significa en muchos casos tener que recurrir a mercados internacionales para abastecerse de recursos de los que se carece para equipar y organizar un ejército, sobre todo si es de mercenarios. Por otro lado la base tributaria del Estado es limitada por dos razones: la demografía y la propia economía escasamente monetizada. En el plano demográfico al imperar la esclavitud las cantidad de personas susceptibles de pagar impuestos es mucho menor que, si por el contrario, imperase el trabajo asalariado. De sobra es sabido que ser esclavo es ser propiedad, y que las propiedades no tributan, únicamente sus propietarios. En el terreno de la economía nos encontramos con que la cantidad limitada de dinero disponible dificulta la recaudación de impuestos, y el pago de los mismos se concentra en una minoría esclavista que, a su vez, es la que ocupa los puestos de dirección del Estado. Juntamente con esto la cantidad de impuestos que se retraen de la economía es menor al ser también menor la cantidad de dinero disponible, siendo el mercado interior bastante limitado. Como consecuencia de esto en muchos casos es preciso recurrir al pago de tributos en especie algo que, a su vez, también dificulta la movilización de recursos. Unido a todo lo anterior está la problemática de costear los medios de dominación precisos que sostengan la sociedad esclavista, lo que inevitablemente se encarece cuando no hay mucho efectivo disponible.

Sin embargo, todo lo anterior es un aspecto secundario y no decisivo de las razones que empujaron a abolir la esclavitud. En cualquier caso sirve para poner de relieve que los argumentos de la supuesta baja productividad de esta forma de producción, junto a otros factores concomitantes, son bastante dudosos si se toma una perspectiva más amplia de la cuestión en términos estructurales y en su relación con el aparato estatal que crea, sostiene y reproduce la esclavitud. Por decirlo de alguna manera los factores económicos antes señalados únicamente establecieron unas condiciones favorables para la abolición de la esclavitud, pero en ningún caso constituyeron una causa suficiente para su supresión. Debido a todo esto consideramos que el factor decisivo que puso término a la esclavitud tiene que buscarse en la política y en la organización del conjunto de la sociedad.

El Problema Esclavista: Relación entre esclavos, guardianes y propietarios

Es obvio que nadie es esclavo por propia voluntad y que todo ser humano ansía ser libre, y si es libre aspira a seguir siéndolo. La esclavitud no tiene nada de natural pese a lo que afirmase Aristóteles de que existen individuos que nacen para dominar y otros que nacen para ser esclavos. Lo que suele ser pasado por alto es que la esclavitud, como sistema social, exige unas elevadas cantidades de coerción para mantener esclavizada a una considerable porción de la población, lo que hace que los medios de dominación encargados de aplicar la coerción sean muy grandes y la apliquen en grandes proporciones para mantener el orden constituido. A los esclavos, a fin de cuentas, les gustaría ser libres y en ocasiones buscan la forma de liberarse, lo que exige el uso sistemático, y a veces a gran escala, de la violencia para reprimir a los esclavos y mantenerlos sometidos. Es algo muy parecido a lo que ocurre en las cárceles donde se aplican altas dosis de violencia para mantener a los presos confinados, pues estos añoran la libertad.

El problema al que se enfrenta toda elite esclavista es siempre el mismo, esto es, la proporción numérica entre la cantidad de esclavos y la cantidad de propietarios de esclavos existente, así como la cantidad de medios de coerción precisos para mantener las jerarquías sociales. Ningún orden social esclavista ha pasado por alto esta circunstancia, lo que ha estado unido a otra contradicción no menos importante que es la necesidad de los esclavistas de tener la mayor cantidad posible de esclavos, pues su trabajo es lo que produce la riqueza de tal modo que a mayor mano de obra esclava mayor es la riqueza producida. Sin embargo, cuanto mayor es el número de esclavos mayor es la cantidad de recursos necesarios para costear los medios de coerción con los que conservar el orden social constituido. Vemos, entonces, una contradicción social de orden político entre quienes tienen los medios de dominación que gobiernan la sociedad, y una contradicción entre la base productiva de la economía y las necesidades políticas de la elite dirigente para contar con los instrumentos de coerción con los que mantener las jerarquías sociales imperantes.

Breve Historia del Esclavismo

En este punto es en el que debemos pasar a examinar las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que se desarrolló la esclavitud después del derrumbamiento del imperio romano de Occidente en el año 476. En el ámbito occidental la debilidad del Estado romano, las sucesivas guerras civiles, la crisis demográfica, etc., hicieron que el régimen esclavista fuera cada vez más insostenible, a lo que hay que sumar una serie de movimientos sociales, culturales y religiosos que contribuyeron aún más a debilitar este modelo de sociedad. No fueron pocas las rebeliones de esclavos, basta con recordar incluso las que se produjeron mucho antes del colapso del imperio como la de Espartaco. Pero también es notable el creciente rechazo de la esclavitud entre diferentes sectores sociales como resultado de la influencia de la religión cristiana que, dicho sea de paso, comenzó siendo una religión de esclavos. Todo esto hizo que en Occidente, durante la época medieval, la esclavitud se diluyese hasta desaparecer prácticamente por completo. Por el contrario, el imperio romano de Oriente continuó siendo un régimen esclavista feroz, del mismo modo que el naciente mundo islámico con los sucesivos califatos contribuyó decisivamente a extender e incluso restablecer en algunos lugares el régimen esclavista. El Islam hizo especial mella en el norte y centro de África con la esclavización de los africanos, lo que posteriormente facilitó su comercialización en el Atlántico. Igualmente los mongoles, pueblo nómada islamizado, esclavizaron a cantidades ingentes de eslavos en torno al Mar Negro para su posterior venta a los otomanos y venecianos.

La llamada era de los descubrimientos en la que las potencias europeas se lanzaron a conquistar otros continentes se encontró con el problema de no contar con mano de obra suficiente para explotar las tierras conquistadas, y consecuentemente para hacer viables a largo plazo dichas colonias como fuentes de recursos y mercados cautivos. El tráfico de esclavos sirvió para abastecer dichas colonias de la mano de obra que precisaban, un tipo de mano de obra que las elites no encontraban en Europa occidental. Así es como se desarrolló el comercio de esclavos que eran comprados en África, donde los propios africanos habían sido esclavizados por sus congéneres, para ser exportados como mano de obra a las Américas. Esto explica que en Sudamérica y posteriormente en el sur de los futuros EEUU fuese establecida una extensa población esclava que trabajaba en plantaciones de algodón, tabaco, azúcar, café, etc.

El caso de EEUU es en cierto modo paradigmático pues tras la fundación del país, y con la redacción de su segunda constitución a finales del s. XVIII, la élite dirigente estadounidense llegó al compromiso de cesar el comercio de esclavos a principios del s. XIX, aunque la esclavitud fue conservada como así había quedado reconocida en la propia constitución. El motivo de esta medida no tenía nada que ver con razones filantrópicas, humanitarias o humanistas, sino que simplemente era el reflejo de una preocupación que existía en el seno de la élite americana en torno a un crecimiento excesivo de la proporción de población esclava en comparación con la población libre. Esto haría que a la larga la estabilidad social peligrase al no disponer de los suficientes medios para reprimir a los esclavos, lo que hacía cada vez más probable los estallidos de rebeliones y que la propia esclavitud se terminase aboliendo a sí misma. Sin embargo, al mismo tiempo persistió la otra contradicción a la que nos hemos referido antes derivada de la dependencia existente con la mano de obra esclava, especialmente en las regiones del sur de EEUU. Además, no hay que olvidar que eran los propietarios de esclavos los que copaban los cargos de dirección de los Estados del sur, y que constituían únicamente un 25% de la población blanca, con lo que esta institución era aún más impopular de lo que quepa pensar. Esta situación contradictoria, que se complementó con otros factores desestabilizadores como la adquisición de territorios en el Oeste, los desequilibrios geopolíticos entre el norte y el sur que desembocaron en la guerra de secesión, etc., no fue resuelta hasta que se introdujo la 13ª enmienda, y por unos motivos que no eran en absoluto filantrópicos.

Así pues, en el caso de EEUU hay que apuntar que Abraham Lincoln, quien sentía un gran desprecio hacia los negros, aprobó muy a su pesar la enmienda constitucional que abolió la esclavitud. Esto fue hecho al final de la guerra cuando ya era muy claro que el sur iba a ser derrotado. El motivo por el que fue abolida en este momento, y no antes, es porque tanto Lincoln como otros miembros del gobierno federal habían confiado en persuadir a las élites sureñas por medio de la guerra y otras medidas para se reintegrasen en la Unión, lo que finalmente no sucedió. Esto es lo que explica que la esclavitud fuese abolida en el último momento de la guerra, lo que tenía como principal propósito debilitar a la élite sureña al arrebatarle las bases de su poder. Los puestos políticos y funcionariales en los Estados del sur estaban restringidos y sólo podían acceder a estos cargos los propietarios de esclavos. Pero además de esto los distritos de los Estados del sur habían tenido una sobrerrepresentación en el congreso de los EEUU debido a que los esclavos computaban como población a la hora de determinar el número de representantes por cada distrito, cuando en la práctica los esclavos estaban desprovistos de derechos políticos. Por otra parte, no hay que perder de vista que el propio régimen esclavista estaba muy debilitado a nivel demográfico debido a que el crecimiento de la población esclava se había desplomado, lo que explica que en el periodo de la anteguerra las élites sureñas planteasen en más de una ocasión tomar Cuba por la fuerza para convertir la isla en un criadero de esclavos. La esclavitud en EEUU era inviable a largo plazo tanto por motivos estructurales ligados a la política, la economía, la situación internacional, etc., como por los desequilibrios demográficos que esta implicaba, tanto en lo que se refiere a la mano de obra esclava como a la cohesión social ligada al mantenimiento de las relaciones de dominación entre una mayoría negra y una minoría blanca.

Un ejemplo en el que la esclavitud fue abolida desde arriba para evitar que se aboliese a sí misma desde abajo es el de la Rusia zarista, en el año 1861. En ese momento el régimen social imperante, conocido como la servidumbre, que no era en nada sustancial diferente de la esclavitud que era practicada en otros lugares del mundo, recibía un gran rechazo como consecuencia no sólo de las condiciones en las que los propios rusos eran forzados a vivir, sino también por la gran cantidad de siervos que había en el país en comparación con la escasa cantidad de señores y los precarios medios de coerción de los que disponían. No hay que olvidar que la servidumbre se mantenía gracias a los altos niveles de violencia estatal aplicados contra la población. El fracaso de Rusia en la guerra de Crimea dejó el país en una situación política y social muy frágil, lo que produjo una honda preocupación en la élite zarista ante la posibilidad de que revueltas campesinas desestabilizasen el régimen y que, en definitiva, eso condujese a una situación de creciente desorden en la que la servidumbre se aboliese a sí misma. Por esta razón era preferible reconducir la situación de peligro mediante una abolición de este régimen impulsada desde arriba para, de este modo, reorganizar la dominación del Estado para adaptarla a las nuevas condiciones sociales. En términos generales la situación de los campesinos rusos no mejoró pues el reparto de tierras favoreció a los terratenientes, y el Estado incrementó su base tributaria al fiscalizar directamente a los campesinos. El Estado salió reforzado mientras que los antiguos siervos fueron empobrecidos, circunstancia que incrementó su dependencia del incipiente mercado y del emergente trabajo asalariado.

La Esclavitud Reconvertida en Asalariado

A grandes rasgos la abolición de la esclavitud simplemente fue reconvertida con la instauración y generalización del trabajo asalariado. De este modo la esclavitud fue puesta en la nómina. Las razones fundamentales que impulsaron este proceso fueron de orden político y social para la conservación del sistema de dominación, y consecuentemente las jerarquías sociales imperantes. Es un hecho que el trabajo asalariado constituye una forma de dominación impersonal mucho más sofisticada en la que el trabajador es controlado por medio del dinero, y por ello de su permanente necesidad de disponer de ingresos para pagar impuestos y facturas. El trabajo asalariado es, entonces, la esclavitud de siempre en unas condiciones de desarrollo histórico, social, económico y político cualitativamente distintas de las que caracterizaron al régimen esclavista tradicional. En la medida en que el trabajo asalariado requiere unos niveles mucho menores de coerción, y que la movilidad del individuo es mayor, también son mayores los niveles de consentimiento social a dicha forma de trabajo, lo que revierte en unos niveles de paz social y de estabilidad mucho mayores. La forma de producción capitalista, aún siendo una forma de producción que tiene una base coactiva, se basa en un tipo de orden social en el que el trabajador no es propiedad de nadie sino que puede tomar sus propias decisiones y organizar su propia vida. En este sentido cualquier persona puede dejar su trabajo cuando quiera, al mismo tiempo que recibe por este una contraprestación en la forma de salario. Las constricciones son diferentes pese a mantener al individuo en un estado de dependencia, pero con la particularidad de que formalmente dispone de una autonomía mayor.

El trabajo asalariado constituye un salto cualitativo en la explotación de la mano de obra, y pese a que formalmente el trabajador ganó autonomía a nivel individual, sin embargo, la perdió a nivel colectivo.[1] Esto lo comprobamos al constatar que como consecuencia del impulso de esta forma de trabajo el Estado incrementó su poder de manera exponencial, pues creció su base tributaria, con ella sus ingresos y dispuso desde entonces de unos medios de dominación más amplios y eficaces. Los mayores recursos que el Estado fue capaz de retraer a la sociedad permitieron su crecimiento con la proliferación de nuevas estructuras, el aumento de las ya existentes, la expansión de su burocracia, ejército, cuerpos policiales, tribunales, etc. El Estado, en definitiva, aumentó su poder en detrimento de la sociedad que fue, por el contrario, empobrecida.

Como puede deducirse de todo lo expuesto han sido factores extraeconómicos los que de manera decisiva influyeron tanto en la instauración del esclavismo como en su posterior abolición, o mejor dicho, en su posterior reconversión en trabajo asalariado. Estos factores han sido fundamentalmente de orden político, lo que manifiesta la naturaleza forzada de la esclavitud pero también del trabajo asalariado, pero en este último caso por medio de otros procedimientos. En cualquiera de los casos es el Estado el que instituye la esclavitud y el que la protege, lo que pone de manifiesto la importancia y necesidad de que toda lucha contra la opresión esté dirigida a desencadenar la revolución social que destruya las estructuras sobre las que descansa, esto es, el Estado. Por el contrario, toda actitud y práctica reformista, orientada a introducir mejoras parciales dirigidas a aumentar la autonomía formal del individuo en el marco de los límites preestablecidos por el Estado, sólo conduce a reorganizar en unas formas renovadas el sistema de dominación y su opresión. Por tanto, la revolución no es una opción sino una necesidad para conquistar la libertad e igualdad de un mundo sin Estados, clases sociales y capitalismo.

Nota:

[1] En cuanto a los efectos tremendamente nefastos que a diferentes niveles produce el trabajo asalariado sobre el individuo recomendamos la lectura de “La alienación del trabajo asalariado” en https://www.portaloaca.com/articulos/anticapitalismo/8398-la-alienacion-del-trabajo-asalariado.html

Esteban Vidal

Por Esteban Vidal

El origen de la esclavitud es la guerra. En tiempos antiguos el vencedor en una guerra esclavizaba al vencido que pasaba a servirlo. Las explicaciones economicistas, tanto liberales como marxistas, acostumbran a enfocarlo todo a partir de las formas de producción y su evolución histórica cuando la esclavitud como tal es una institución forzada, y por ello mismo no surge espontáneamente como resultado del desenvolvimiento de la economía. Se ha hablado mucho de las deudas contraídas por hombres libres como causa de la esclavitud, la penuria económica, etc., pero lo cierto es que todo esto tuvo una incidencia menor en la aparición de la esclavitud, lo que en la práctica desvía la atención de un hecho fundamental y decisivo que es que se trata de una institución que necesita de la coerción, y que sin ella no es factible. La guerra, y el Estado como forma de dominación resultante desarrollada por el grupo conquistador, es la causa fundamental de la esclavitud en la medida en que los vencedores aspiran a vivir a expensas de los vencidos.

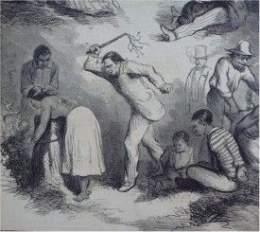

| Taller textil ¿1870? |

Pero al margen de los errores que desde las teorías económicas que pretenden explicar la esclavitud, mucho mayores son los cometidos a la hora de explicar los motivos que desencadenaron su abolición. En lo que a esto respecta nos encontramos con complicadas, y a veces sofisticadas, teorías relacionadas con la productividad de la formación esclavista, de las relaciones económicas y comerciales inherentes a las sociedades esclavistas, etc. Todos estos análisis suelen caer también en el mismo error en el que incurren aquellas explicaciones acerca del origen de la esclavitud. Sin embargo, en este punto es necesario hacer alguna matización. En este sentido hay que reconocer un hecho incontestable, y este es que en toda sociedad esclavista la masa monetaria en circulación es menor que en aquellas sociedades en las que impera el trabajo asalariado, lo que dificulta la movilización de recursos. Allí donde la fuerza de trabajo no está salarizada la cantidad de dinero en circulación es bastante limitada, pues los esclavos están sometidos a un régimen paternalista en el que sus amos se encargan de proveerles los medios de existencia precisos para su conservación y, dado el caso, su reproducción. Esto implica alojamiento, comida, ropa, etc., algo que, por el contrario, el trabajador debe buscarse por su cuenta en la forma de producción capitalista con el salario percibido de su patrón. De esto se deduce igualmente que el grado de comercialización de la economía doméstica es menor, y por ello el tamaño del mercado también es menor pues se produce para abastecer los centros de poder político-económico, que son las ciudades, así como los mercados internacionales para obtener metálico o divisas extranjeras.

Pero al margen de los errores que desde las teorías económicas que pretenden explicar la esclavitud, mucho mayores son los cometidos a la hora de explicar los motivos que desencadenaron su abolición. En lo que a esto respecta nos encontramos con complicadas, y a veces sofisticadas, teorías relacionadas con la productividad de la formación esclavista, de las relaciones económicas y comerciales inherentes a las sociedades esclavistas, etc. Todos estos análisis suelen caer también en el mismo error en el que incurren aquellas explicaciones acerca del origen de la esclavitud. Sin embargo, en este punto es necesario hacer alguna matización. En este sentido hay que reconocer un hecho incontestable, y este es que en toda sociedad esclavista la masa monetaria en circulación es menor que en aquellas sociedades en las que impera el trabajo asalariado, lo que dificulta la movilización de recursos. Allí donde la fuerza de trabajo no está salarizada la cantidad de dinero en circulación es bastante limitada, pues los esclavos están sometidos a un régimen paternalista en el que sus amos se encargan de proveerles los medios de existencia precisos para su conservación y, dado el caso, su reproducción. Esto implica alojamiento, comida, ropa, etc., algo que, por el contrario, el trabajador debe buscarse por su cuenta en la forma de producción capitalista con el salario percibido de su patrón. De esto se deduce igualmente que el grado de comercialización de la economía doméstica es menor, y por ello el tamaño del mercado también es menor pues se produce para abastecer los centros de poder político-económico, que son las ciudades, así como los mercados internacionales para obtener metálico o divisas extranjeras.Sin embargo, esta escasa monetización y comercialización de la economía dificulta la movilización de recursos a la hora de preparar y hacer la guerra, pues esta actividad exige grandes inversiones de dinero en muy poco tiempo. Esto significa en muchos casos tener que recurrir a mercados internacionales para abastecerse de recursos de los que se carece para equipar y organizar un ejército, sobre todo si es de mercenarios. Por otro lado la base tributaria del Estado es limitada por dos razones: la demografía y la propia economía escasamente monetizada. En el plano demográfico al imperar la esclavitud las cantidad de personas susceptibles de pagar impuestos es mucho menor que, si por el contrario, imperase el trabajo asalariado. De sobra es sabido que ser esclavo es ser propiedad, y que las propiedades no tributan, únicamente sus propietarios. En el terreno de la economía nos encontramos con que la cantidad limitada de dinero disponible dificulta la recaudación de impuestos, y el pago de los mismos se concentra en una minoría esclavista que, a su vez, es la que ocupa los puestos de dirección del Estado. Juntamente con esto la cantidad de impuestos que se retraen de la economía es menor al ser también menor la cantidad de dinero disponible, siendo el mercado interior bastante limitado. Como consecuencia de esto en muchos casos es preciso recurrir al pago de tributos en especie algo que, a su vez, también dificulta la movilización de recursos. Unido a todo lo anterior está la problemática de costear los medios de dominación precisos que sostengan la sociedad esclavista, lo que inevitablemente se encarece cuando no hay mucho efectivo disponible.

Sin embargo, todo lo anterior es un aspecto secundario y no decisivo de las razones que empujaron a abolir la esclavitud. En cualquier caso sirve para poner de relieve que los argumentos de la supuesta baja productividad de esta forma de producción, junto a otros factores concomitantes, son bastante dudosos si se toma una perspectiva más amplia de la cuestión en términos estructurales y en su relación con el aparato estatal que crea, sostiene y reproduce la esclavitud. Por decirlo de alguna manera los factores económicos antes señalados únicamente establecieron unas condiciones favorables para la abolición de la esclavitud, pero en ningún caso constituyeron una causa suficiente para su supresión. Debido a todo esto consideramos que el factor decisivo que puso término a la esclavitud tiene que buscarse en la política y en la organización del conjunto de la sociedad.

El Problema Esclavista: Relación entre esclavos, guardianes y propietarios

Es obvio que nadie es esclavo por propia voluntad y que todo ser humano ansía ser libre, y si es libre aspira a seguir siéndolo. La esclavitud no tiene nada de natural pese a lo que afirmase Aristóteles de que existen individuos que nacen para dominar y otros que nacen para ser esclavos. Lo que suele ser pasado por alto es que la esclavitud, como sistema social, exige unas elevadas cantidades de coerción para mantener esclavizada a una considerable porción de la población, lo que hace que los medios de dominación encargados de aplicar la coerción sean muy grandes y la apliquen en grandes proporciones para mantener el orden constituido. A los esclavos, a fin de cuentas, les gustaría ser libres y en ocasiones buscan la forma de liberarse, lo que exige el uso sistemático, y a veces a gran escala, de la violencia para reprimir a los esclavos y mantenerlos sometidos. Es algo muy parecido a lo que ocurre en las cárceles donde se aplican altas dosis de violencia para mantener a los presos confinados, pues estos añoran la libertad.

El problema al que se enfrenta toda elite esclavista es siempre el mismo, esto es, la proporción numérica entre la cantidad de esclavos y la cantidad de propietarios de esclavos existente, así como la cantidad de medios de coerción precisos para mantener las jerarquías sociales. Ningún orden social esclavista ha pasado por alto esta circunstancia, lo que ha estado unido a otra contradicción no menos importante que es la necesidad de los esclavistas de tener la mayor cantidad posible de esclavos, pues su trabajo es lo que produce la riqueza de tal modo que a mayor mano de obra esclava mayor es la riqueza producida. Sin embargo, cuanto mayor es el número de esclavos mayor es la cantidad de recursos necesarios para costear los medios de coerción con los que conservar el orden social constituido. Vemos, entonces, una contradicción social de orden político entre quienes tienen los medios de dominación que gobiernan la sociedad, y una contradicción entre la base productiva de la economía y las necesidades políticas de la elite dirigente para contar con los instrumentos de coerción con los que mantener las jerarquías sociales imperantes.

Breve Historia del Esclavismo

En este punto es en el que debemos pasar a examinar las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que se desarrolló la esclavitud después del derrumbamiento del imperio romano de Occidente en el año 476. En el ámbito occidental la debilidad del Estado romano, las sucesivas guerras civiles, la crisis demográfica, etc., hicieron que el régimen esclavista fuera cada vez más insostenible, a lo que hay que sumar una serie de movimientos sociales, culturales y religiosos que contribuyeron aún más a debilitar este modelo de sociedad. No fueron pocas las rebeliones de esclavos, basta con recordar incluso las que se produjeron mucho antes del colapso del imperio como la de Espartaco. Pero también es notable el creciente rechazo de la esclavitud entre diferentes sectores sociales como resultado de la influencia de la religión cristiana que, dicho sea de paso, comenzó siendo una religión de esclavos. Todo esto hizo que en Occidente, durante la época medieval, la esclavitud se diluyese hasta desaparecer prácticamente por completo. Por el contrario, el imperio romano de Oriente continuó siendo un régimen esclavista feroz, del mismo modo que el naciente mundo islámico con los sucesivos califatos contribuyó decisivamente a extender e incluso restablecer en algunos lugares el régimen esclavista. El Islam hizo especial mella en el norte y centro de África con la esclavización de los africanos, lo que posteriormente facilitó su comercialización en el Atlántico. Igualmente los mongoles, pueblo nómada islamizado, esclavizaron a cantidades ingentes de eslavos en torno al Mar Negro para su posterior venta a los otomanos y venecianos.

La llamada era de los descubrimientos en la que las potencias europeas se lanzaron a conquistar otros continentes se encontró con el problema de no contar con mano de obra suficiente para explotar las tierras conquistadas, y consecuentemente para hacer viables a largo plazo dichas colonias como fuentes de recursos y mercados cautivos. El tráfico de esclavos sirvió para abastecer dichas colonias de la mano de obra que precisaban, un tipo de mano de obra que las elites no encontraban en Europa occidental. Así es como se desarrolló el comercio de esclavos que eran comprados en África, donde los propios africanos habían sido esclavizados por sus congéneres, para ser exportados como mano de obra a las Américas. Esto explica que en Sudamérica y posteriormente en el sur de los futuros EEUU fuese establecida una extensa población esclava que trabajaba en plantaciones de algodón, tabaco, azúcar, café, etc.

El caso de EEUU es en cierto modo paradigmático pues tras la fundación del país, y con la redacción de su segunda constitución a finales del s. XVIII, la élite dirigente estadounidense llegó al compromiso de cesar el comercio de esclavos a principios del s. XIX, aunque la esclavitud fue conservada como así había quedado reconocida en la propia constitución. El motivo de esta medida no tenía nada que ver con razones filantrópicas, humanitarias o humanistas, sino que simplemente era el reflejo de una preocupación que existía en el seno de la élite americana en torno a un crecimiento excesivo de la proporción de población esclava en comparación con la población libre. Esto haría que a la larga la estabilidad social peligrase al no disponer de los suficientes medios para reprimir a los esclavos, lo que hacía cada vez más probable los estallidos de rebeliones y que la propia esclavitud se terminase aboliendo a sí misma. Sin embargo, al mismo tiempo persistió la otra contradicción a la que nos hemos referido antes derivada de la dependencia existente con la mano de obra esclava, especialmente en las regiones del sur de EEUU. Además, no hay que olvidar que eran los propietarios de esclavos los que copaban los cargos de dirección de los Estados del sur, y que constituían únicamente un 25% de la población blanca, con lo que esta institución era aún más impopular de lo que quepa pensar. Esta situación contradictoria, que se complementó con otros factores desestabilizadores como la adquisición de territorios en el Oeste, los desequilibrios geopolíticos entre el norte y el sur que desembocaron en la guerra de secesión, etc., no fue resuelta hasta que se introdujo la 13ª enmienda, y por unos motivos que no eran en absoluto filantrópicos.

Así pues, en el caso de EEUU hay que apuntar que Abraham Lincoln, quien sentía un gran desprecio hacia los negros, aprobó muy a su pesar la enmienda constitucional que abolió la esclavitud. Esto fue hecho al final de la guerra cuando ya era muy claro que el sur iba a ser derrotado. El motivo por el que fue abolida en este momento, y no antes, es porque tanto Lincoln como otros miembros del gobierno federal habían confiado en persuadir a las élites sureñas por medio de la guerra y otras medidas para se reintegrasen en la Unión, lo que finalmente no sucedió. Esto es lo que explica que la esclavitud fuese abolida en el último momento de la guerra, lo que tenía como principal propósito debilitar a la élite sureña al arrebatarle las bases de su poder. Los puestos políticos y funcionariales en los Estados del sur estaban restringidos y sólo podían acceder a estos cargos los propietarios de esclavos. Pero además de esto los distritos de los Estados del sur habían tenido una sobrerrepresentación en el congreso de los EEUU debido a que los esclavos computaban como población a la hora de determinar el número de representantes por cada distrito, cuando en la práctica los esclavos estaban desprovistos de derechos políticos. Por otra parte, no hay que perder de vista que el propio régimen esclavista estaba muy debilitado a nivel demográfico debido a que el crecimiento de la población esclava se había desplomado, lo que explica que en el periodo de la anteguerra las élites sureñas planteasen en más de una ocasión tomar Cuba por la fuerza para convertir la isla en un criadero de esclavos. La esclavitud en EEUU era inviable a largo plazo tanto por motivos estructurales ligados a la política, la economía, la situación internacional, etc., como por los desequilibrios demográficos que esta implicaba, tanto en lo que se refiere a la mano de obra esclava como a la cohesión social ligada al mantenimiento de las relaciones de dominación entre una mayoría negra y una minoría blanca.

Un ejemplo en el que la esclavitud fue abolida desde arriba para evitar que se aboliese a sí misma desde abajo es el de la Rusia zarista, en el año 1861. En ese momento el régimen social imperante, conocido como la servidumbre, que no era en nada sustancial diferente de la esclavitud que era practicada en otros lugares del mundo, recibía un gran rechazo como consecuencia no sólo de las condiciones en las que los propios rusos eran forzados a vivir, sino también por la gran cantidad de siervos que había en el país en comparación con la escasa cantidad de señores y los precarios medios de coerción de los que disponían. No hay que olvidar que la servidumbre se mantenía gracias a los altos niveles de violencia estatal aplicados contra la población. El fracaso de Rusia en la guerra de Crimea dejó el país en una situación política y social muy frágil, lo que produjo una honda preocupación en la élite zarista ante la posibilidad de que revueltas campesinas desestabilizasen el régimen y que, en definitiva, eso condujese a una situación de creciente desorden en la que la servidumbre se aboliese a sí misma. Por esta razón era preferible reconducir la situación de peligro mediante una abolición de este régimen impulsada desde arriba para, de este modo, reorganizar la dominación del Estado para adaptarla a las nuevas condiciones sociales. En términos generales la situación de los campesinos rusos no mejoró pues el reparto de tierras favoreció a los terratenientes, y el Estado incrementó su base tributaria al fiscalizar directamente a los campesinos. El Estado salió reforzado mientras que los antiguos siervos fueron empobrecidos, circunstancia que incrementó su dependencia del incipiente mercado y del emergente trabajo asalariado.

La Esclavitud Reconvertida en Asalariado

A grandes rasgos la abolición de la esclavitud simplemente fue reconvertida con la instauración y generalización del trabajo asalariado. De este modo la esclavitud fue puesta en la nómina. Las razones fundamentales que impulsaron este proceso fueron de orden político y social para la conservación del sistema de dominación, y consecuentemente las jerarquías sociales imperantes. Es un hecho que el trabajo asalariado constituye una forma de dominación impersonal mucho más sofisticada en la que el trabajador es controlado por medio del dinero, y por ello de su permanente necesidad de disponer de ingresos para pagar impuestos y facturas. El trabajo asalariado es, entonces, la esclavitud de siempre en unas condiciones de desarrollo histórico, social, económico y político cualitativamente distintas de las que caracterizaron al régimen esclavista tradicional. En la medida en que el trabajo asalariado requiere unos niveles mucho menores de coerción, y que la movilidad del individuo es mayor, también son mayores los niveles de consentimiento social a dicha forma de trabajo, lo que revierte en unos niveles de paz social y de estabilidad mucho mayores. La forma de producción capitalista, aún siendo una forma de producción que tiene una base coactiva, se basa en un tipo de orden social en el que el trabajador no es propiedad de nadie sino que puede tomar sus propias decisiones y organizar su propia vida. En este sentido cualquier persona puede dejar su trabajo cuando quiera, al mismo tiempo que recibe por este una contraprestación en la forma de salario. Las constricciones son diferentes pese a mantener al individuo en un estado de dependencia, pero con la particularidad de que formalmente dispone de una autonomía mayor.

El trabajo asalariado constituye un salto cualitativo en la explotación de la mano de obra, y pese a que formalmente el trabajador ganó autonomía a nivel individual, sin embargo, la perdió a nivel colectivo.[1] Esto lo comprobamos al constatar que como consecuencia del impulso de esta forma de trabajo el Estado incrementó su poder de manera exponencial, pues creció su base tributaria, con ella sus ingresos y dispuso desde entonces de unos medios de dominación más amplios y eficaces. Los mayores recursos que el Estado fue capaz de retraer a la sociedad permitieron su crecimiento con la proliferación de nuevas estructuras, el aumento de las ya existentes, la expansión de su burocracia, ejército, cuerpos policiales, tribunales, etc. El Estado, en definitiva, aumentó su poder en detrimento de la sociedad que fue, por el contrario, empobrecida.

Como puede deducirse de todo lo expuesto han sido factores extraeconómicos los que de manera decisiva influyeron tanto en la instauración del esclavismo como en su posterior abolición, o mejor dicho, en su posterior reconversión en trabajo asalariado. Estos factores han sido fundamentalmente de orden político, lo que manifiesta la naturaleza forzada de la esclavitud pero también del trabajo asalariado, pero en este último caso por medio de otros procedimientos. En cualquiera de los casos es el Estado el que instituye la esclavitud y el que la protege, lo que pone de manifiesto la importancia y necesidad de que toda lucha contra la opresión esté dirigida a desencadenar la revolución social que destruya las estructuras sobre las que descansa, esto es, el Estado. Por el contrario, toda actitud y práctica reformista, orientada a introducir mejoras parciales dirigidas a aumentar la autonomía formal del individuo en el marco de los límites preestablecidos por el Estado, sólo conduce a reorganizar en unas formas renovadas el sistema de dominación y su opresión. Por tanto, la revolución no es una opción sino una necesidad para conquistar la libertad e igualdad de un mundo sin Estados, clases sociales y capitalismo.

Nota:

[1] En cuanto a los efectos tremendamente nefastos que a diferentes niveles produce el trabajo asalariado sobre el individuo recomendamos la lectura de “La alienación del trabajo asalariado” en https://www.portaloaca.com/articulos/anticapitalismo/8398-la-alienacion-del-trabajo-asalariado.html

Esteban Vidal

Comentarios

Publicar un comentario